潜伏在移植后的患者“杀手”——BK病毒

2023-05-12 侯俊杰 深圳市人民医院 “检验医学”公众号 发表于上海

对于移植后患者,因机体免疫力降低,需警惕BK病毒等多瘤病毒的活化,从而出现HC或BKVAN。

前 言

BK病毒是一种人群易感的多瘤病毒,对于正常免疫功能人群而言,绝大部分不会出现感染症状或体征,而移植后患者因机体免疫力低下,BK病毒被激活,从而导致出血性膀胱炎(HC)或BK病毒肾病(BKVAN)等疾病发生。因此,移植后患者监测BK病毒相关指标,十分重要。

案例经过

患者,男,65岁,曾诊断T细胞淋巴瘤1年,现因多次评估后适合造血干细胞移植而入院。从干细胞回输的第19天,患者诉尿频、尿急、尿痛,临床医生考虑患者出现了出血性膀胱炎,立即送晨尿做细胞形态以及尿BK病毒核酸检测。

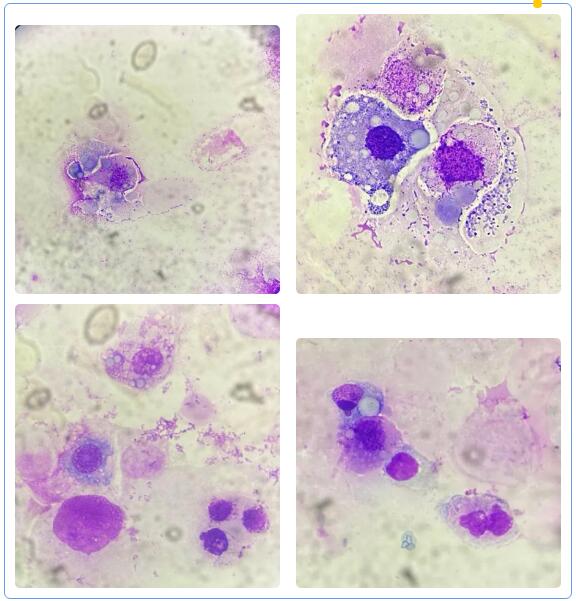

收到晨尿标本后,离心染色涂片镜检。镜下可见大量的蓝灰色包涵体以及诱饵细胞(图1),告知临床有BK病毒感染可能性。

图1 尿中包涵体及诱饵细胞

临床今早查患者环孢素血药浓度为213ng/mL,随即调整免疫抑制剂,改用他莫克司,并降低吗替麦考酚酯用量。第二天,患者症状减轻,此时第一天做出尿BK病毒核酸为5.08*1010copies/mL,而他莫克司血药浓度为5ng/mL,复查骨髓细胞形态以及流式,均未提示明显异常,故继续维持患者免疫抑制剂的用量。直至第7天,复查患者血BK病毒为2.17*103copies/mL,说明控制有效。

案例分析

造血干细胞移植后患者出现的出血性膀胱炎(HC)可分为早发型出血性膀胱炎以及迟发型膀胱炎。前者常出现接受治疗后72小时内发现,与放化疗药物有关;后者常为病毒等因素引起,而BK病毒则是常见引起的原因之一。

对于BK病毒引起的HC,我们可以查尿沉渣是否有诱饵细胞,以及查血尿中BK病毒核酸拷贝数。诱饵细胞是肾小管上皮细胞或尿路上皮细

胞感染多瘤病毒后出现特征性变化的细胞,容易被误认为是肿瘤细胞,所以称为“诱饵细胞”[1]。当尿标本中出现诱饵细胞,常标志着BK病毒激活与复制。当尿中寻找出诱饵细胞后,在查血和尿BK病毒核酸拷贝数,明确患者有无BK病毒尿症以及BK病毒血症。

当尿液BKV DNA 载量>1.0×107copies/mL且血液BKVDNA载量>1.0×104copies/mL时,病变发展成为BKVN的风险极高[2]。当患者处于高水平病毒血症或尿症时,应充分降低免疫抑制剂浓度。如若降低血药浓度后血中BK病毒载量仍处于高水平,可考虑使用抗病毒药物。

对于该例患者,在细胞回输第19天发生尿频、尿急及尿痛,应属于迟发性膀胱炎,此时考虑BK病毒感染可能性大。随后在晨尿中发现大量的诱饵细胞提示BK病毒存在并激活,而尿中BK病毒载量为5.08×1010copies/mL,提示患者存在高水平BK病毒尿症。临床医生随即停用环孢素,而用低血药浓度的他莫克司,接下来患者症状减轻,复查血BK病毒核酸低于<1.0×104copies/mL,证明治疗有效。

总 结

对于移植后患者,因机体免疫力降低,需警惕BK病毒等多瘤病毒的活化,从而出现HC或BKVAN。

尿中发现诱饵细胞是BK病毒激活与复制的标志,具有快速、经济的特点,但阴性不能排除BK病毒感染。当发现诱饵细胞时,此时做血尿BK病毒核酸检测,判断机体病毒载量水平。如病毒载量水平高,可通过调整免疫抑制剂的量,必要时再用抗病毒药物。

参考文献

[1]中华医学会检验医学分会血液学与体液学学组-《中华检验医学杂志》2021年7期.

[2]中华医学会器官移植学分会-《器官移植》2019年3期

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言