台湾学者最新论文:中国学者开始走向世界,全球科学中心正向东方转移

2022-11-12 李晓韦 深究科学 ID: deepscience

以往的分析,通常都会基于不同国家地域的数据,这导致那些数百万中国留学生的学术产出可能被忽略了,他们或许恰恰是很多国家的科研主力军。

导读

“在经济呈指数级增长的同时,中国科技的崛起对全球科学产生了深远的影响。”

在一篇评论中国的科技改革的文章中,加拿大魁北克大学蒙特利尔分校的文森特·拉里维埃(Vincent Larivière)如是慨叹。

过去数十年,中国科研论文产出的速度令世界瞩目,论文的高被引率也逐渐赶超美国,虽具体的数据有些偏差(注:根据不同的统计方法),但中国科研的崛起已是不争的事实。

以往的分析,通常都会基于不同国家地域的数据,这导致那些数百万中国留学生的学术产出可能被忽略了,他们或许恰恰是很多国家的科研主力军。

近日,来自台湾的科研人员通过2010年至2021年中国学者在世界各国的论文中发表的文章以及他们的引用数据,定量分析了他们对全球科学的贡献(以物理为主),他们发现了一个有趣的现象——增加一篇论文中的中国作者可以提高其引用率。

研究者还发现,中国学者的数量不仅影响了一个国家论文出版净增量,同时也影响到一篇论文的被引用率,这从侧面说明了什么?

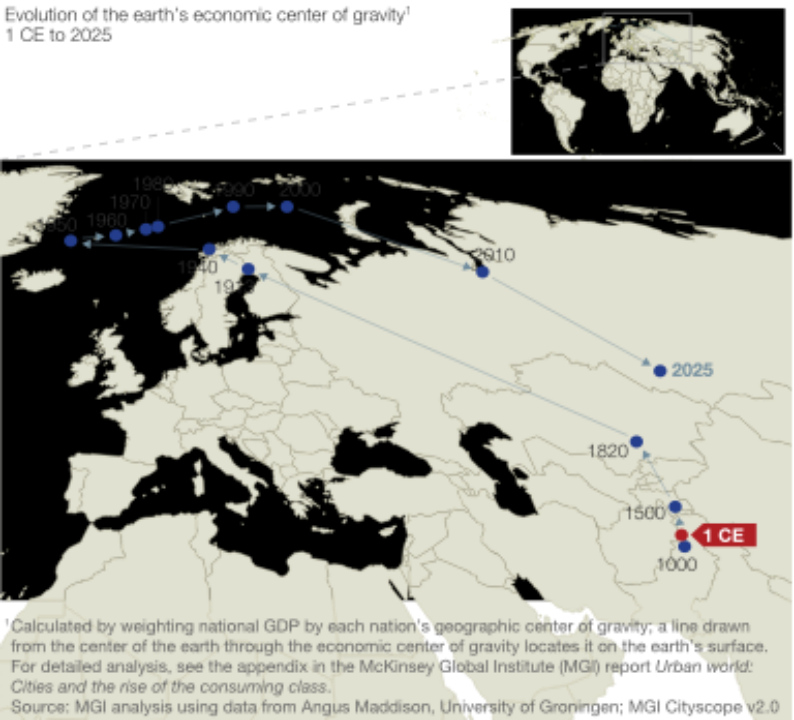

1 世界科研中心正在向东移

在科研界,如果把全球的科研比作一个系统,那么全球科学系统的中心,在过去的上百年历史中发生了翻天覆地的变化。

据麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)在一份报告中指出,16世纪到现在,全球科学研究中心起初始于英国,随后向西移动到美国,最近开始向东移动到中国。

最近,台湾大学凝聚态科学中心张志伟等人在《科学·报告》发文,称中国科学水平迅速崛起,让其他曾站在山巅的科研大国(美国、英国、德国、法国和日本)逐渐失去光环——首先是出版论文的数量,然后是引用次数,现在是高被引的论文。

台湾大学凝聚态科学中心张志伟

这些现象唤醒了部分国家开始采取行动并发起科研改革,希望出台新的科研政策来应对挑战。

然而,摆在全世界面前的问题是:激发一个国家科学能力的正确方法是什么?研发的支出与科学产出之间有何关联?我们如何衡量一个国家的科学研究影响与经济之间的联系是什么?

这些问题都经过了科学家的反复讨论。其中,许多人主张“开放的国家拥有更强的科学”,也就是说,通过学者交流进行国际合作将促进更有影响力的论文。

张志伟表示,每年都有数十万中国的学生移民到许多国家接受高等教育,他们已成为了全球许多科研机构的核心血液。

2. 中国学者开始走向世界

为了探究中国学者在各个国家的论文发表情况,以及他们对该国家科学的贡献程度,张志伟等人分析了中国的学生及学者在物理学期刊上的出版文章和被引用的情况,定量分析了他们对全球物理科学的贡献。

疫情爆发之前,也就是2019年,中国的学生飞向全球各国求学的人数有多少?

据张志伟等人统计,去美国的约有369500人,澳大利亚153800人,英国109200人,加拿大96200人,日本86400人,德国36900人,法国30100人。

值得一提的是,中国学生的GRE成绩位居世界第一,但有近90%的中国学生在获得博士学位后会选择留在美国。

3. 来自中国的学者,对全球学术贡献显着

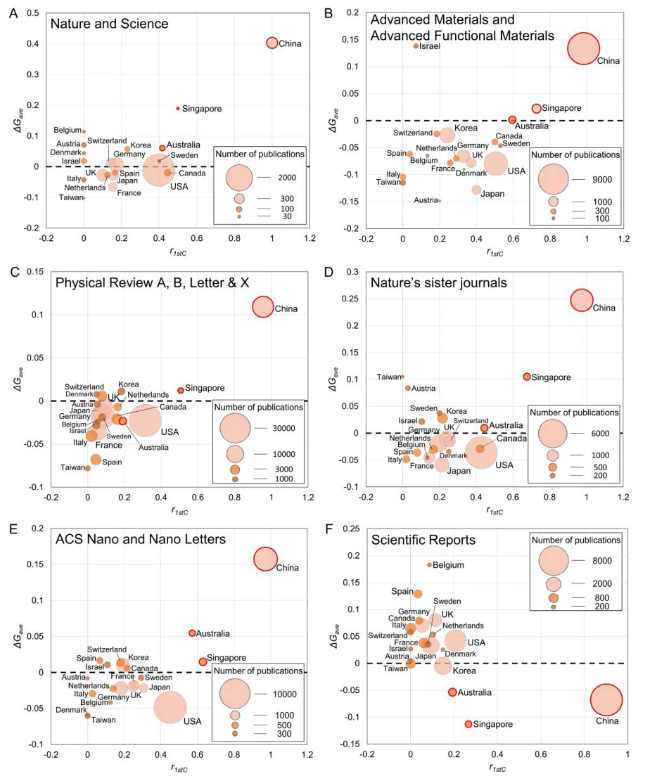

具体的分析结果如何呢?我们来逐一看看,我们先来看一下各国的出版文章净增量,与中国学者作为第一作者的比例的情况。

下图中的圆圈的面积表示一个国家从2010年到2021年的出版文章总数,纵坐标为各国出版文章的净增量,横坐标为中国学者作为第一作者的比例。中国、新加坡和澳大利亚的情况较为特别,作者用红色的圆圈表示了出来。

在不同期刊中出版文章净增量与中国第一作者的比例关系

总体而言,在大部分期刊中,中国学者作为第一作者出版文章的数量都很高。

在科学领域的顶级期刊《自然》和《科学》中,中国的迅速崛起使得在顶级期刊上发表的竞争更加激烈。值得注意的是,日本和法国的出版文章净增量呈下降趋势,而美国和德国几乎保持不变。而在澳大利亚出版的文章中,中国学者作为一作的比例比较高。

研究者还发现,有中国学者的论文出版量遥遥领先,但也有一个例外,在《科学·报告》上的出版物很少?

这是因为自2011年《科学·报告》作为开放获取的期刊推出以来,国内此后将这本期刊视为水刊,不算作关键的业绩指标,这也可能是当下中国学生对《科学·报告》投稿的兴趣较低的原因。

4. 增加华人一作,或能提升被引用率?

此外,这篇论文的作者还发现一个很有意思的现象。

除了影响到各国出版论文的数量以外,中国学者作为第一作者会不会影响到论文的被引用率?为了了解这个问题,研究人员进一步分析了中国学者作为第一作者的比率与2010年至2015年发表的论文的平均引用次数之间的关系。

经过分析,研究人员发现,在一篇论文中,如果增加中国作者的数量,就可能会让文章获得更多的引用。

举个例子,在美国,一篇论文里中国作者如果增加10%,那么该文章引用次数大约会增加1%。如果是在澳大利亚和新加坡,一篇论文的中国作者增加10%,引用次数增加得比美国更多。当然,具体的引用率还受到不同期刊的影响。

最后,研究者还得出一个结论,全球各国眼前都放着一个不争的事实——不培养人才的国家将来可能会危及其教育和经济。因此,人才的教育与科研发展、经济发展之间密不可分,是提高科研水平的关键因素。

参考文献

1.The influence of Chinese scholars on global research | Scientific Reports (nature.com)

2.Five measures that chart the rise of Chinese influence in global research - Digital Science (digital-science.com)

3.Urban world: Cities and the rise of the consuming class | McKinsey

4.China’s Research Evaluation Reform: What are the Consequences for Global Science? | SpringerLink

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言