病例分享:肺多发磨玻璃结节诊疗,最重要的是什么?

2023-10-31 叶建明 叶建明说结节 发表于上海

我们能做的就是解决有风险的、继续随访可能会对机体带来危险的病灶;而对密度淡的、风险还不大的次要病灶采取更为保守的随访策略。病史信息:

前言:

在很长的一段时间里,我们接受的传统肺癌诊疗理念都是“早发现、早诊断、早治疗”,而且早期肺癌治疗的标准术式就是“肺叶切除加淋巴结清扫”,即所所谓的“根治术”。所以过去的很多年里,原位癌、微浸润性腺癌、即使小于1厘米的肺癌,也都是行肺叶切除加淋巴结清扫。老百姓也因对肺癌的恐慌,会主动要求切干净些,就怕切少了复发或转移,那可就麻烦了!但肺磨玻璃结节为表现的肺癌的横空出世,对原来传统肺癌的诊疗造成巨大的冲击!一是初期大家发现怎么这类磨玻璃表现的结节居然是肺癌,还好发现的早,赶紧切了,做根治,以绝后患;二是怎么多发的这么多,做了根治术随访中又有新的病灶被检出,这给后续的处理带来困惑。所以就有许多医生与学者研究是否可以缩小切除范围,能不能不切肺叶,这导致了亚肺叶切除的广泛开展,也为百姓所慢慢接受,但仍比较混乱,不同的医生与患者均有不同的理解与把握;三是多发结节的大量检出,直接导致了其他局部治疗措施的蓬勃发展,特别是各种消融手术。我们反观近十几年来的肺结节诊疗发展历程,会发现最重要的两个特点:一是相对惰性、发展慢,观察窗口期长;二是多发极其常见。到于为什么发病率会这么高,不要全听官方的“三霾五气”,其实到单个个体真的说不清楚具体原因。我一直坚定认为是外部综合因素与机体内在环境的共同作用,导致作为长磨玻璃肺癌的机体“土壤”有了问题,多发结节的检出只是表象,无法从病因上找到突破口,一网打尽式的对所有检出的病灶赶尽杀绝并不能解决问题。所以我们能做的就是解决有风险的、继续随访可能会对机体带来危险的病灶;而对密度淡的、风险还不大的次要病灶采取更为保守的随访策略。

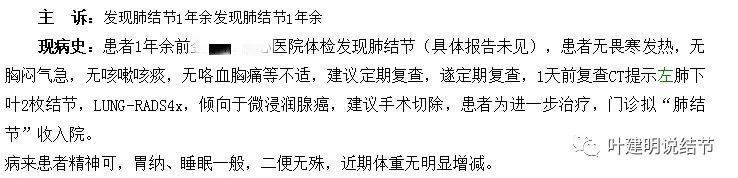

病史信息:

患者发现肺结节1年余,没有呼吸道症状,之前也是找我看的。近日来复查后,我觉得需要考虑干预。

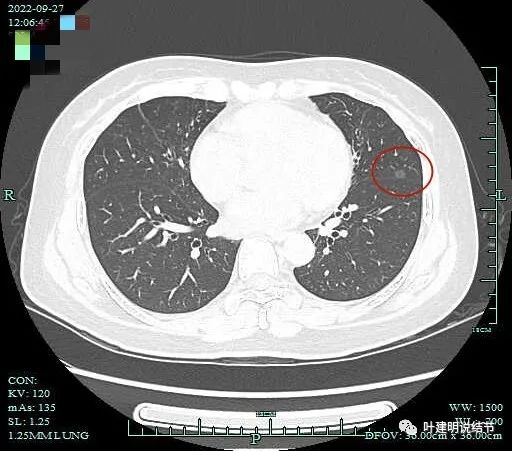

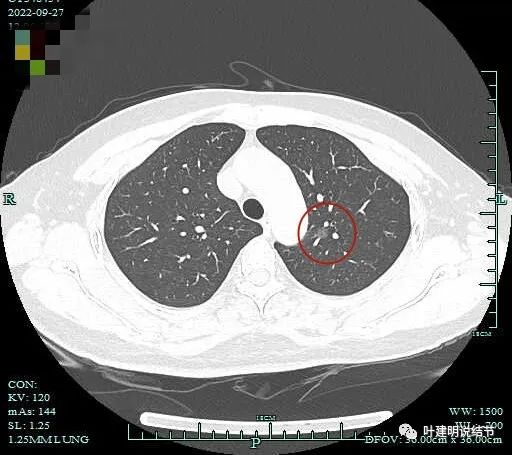

影像展示与分析:

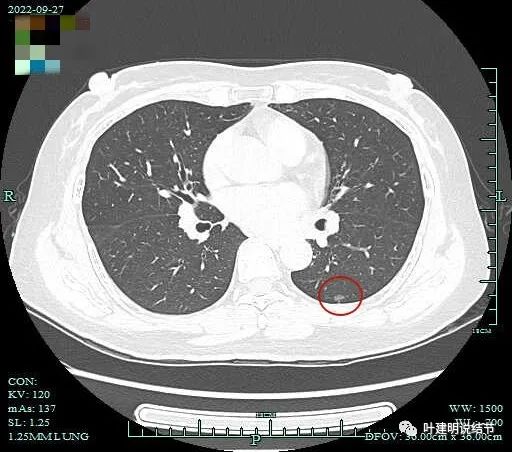

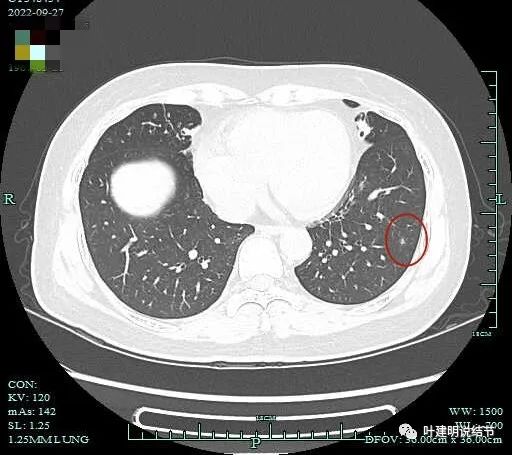

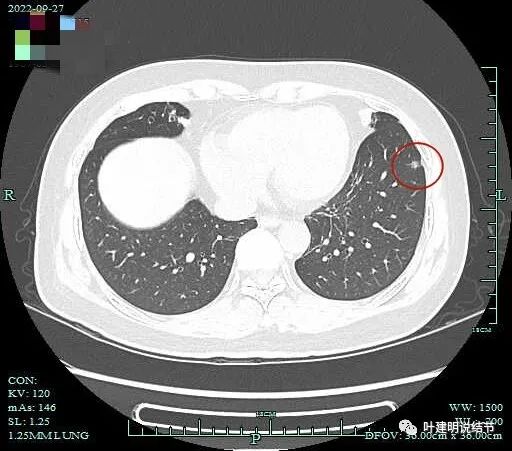

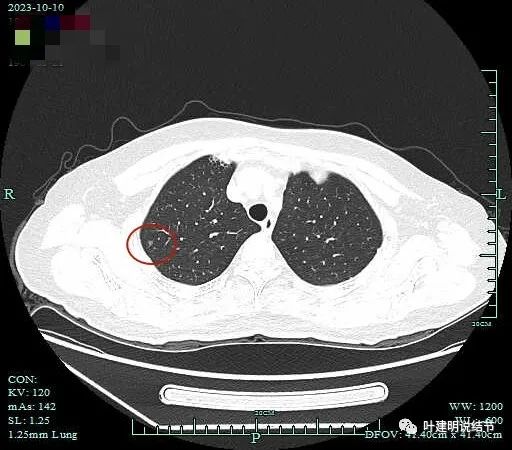

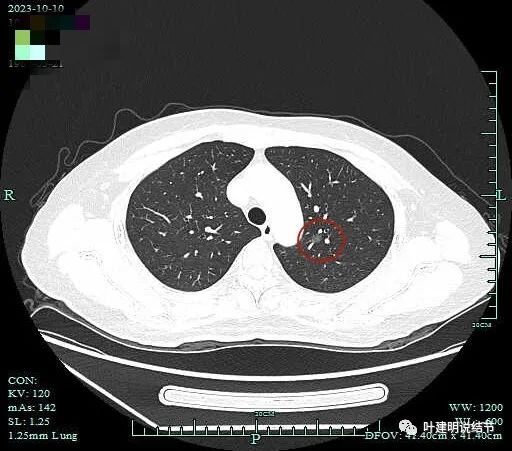

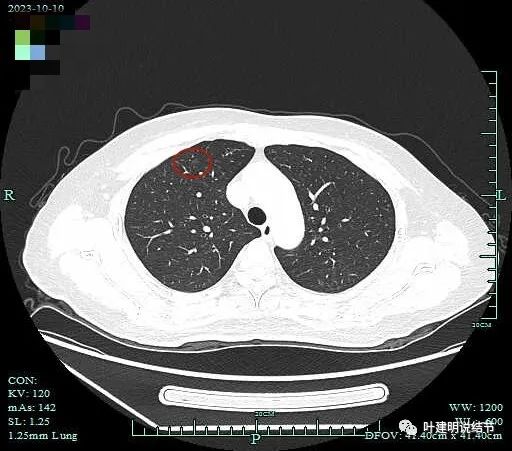

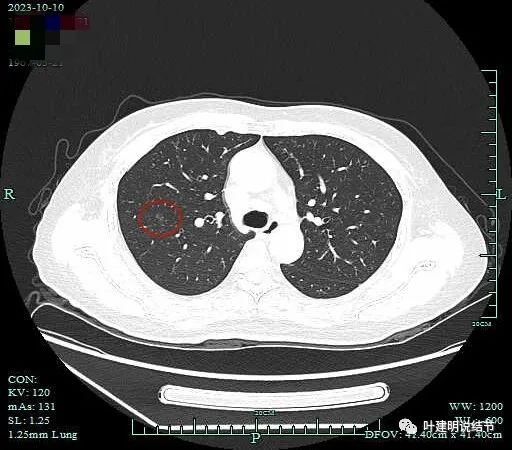

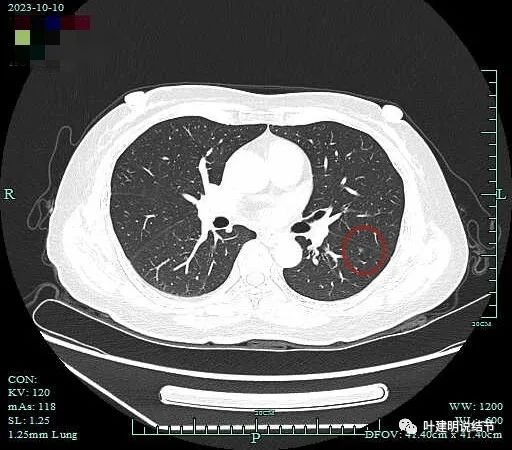

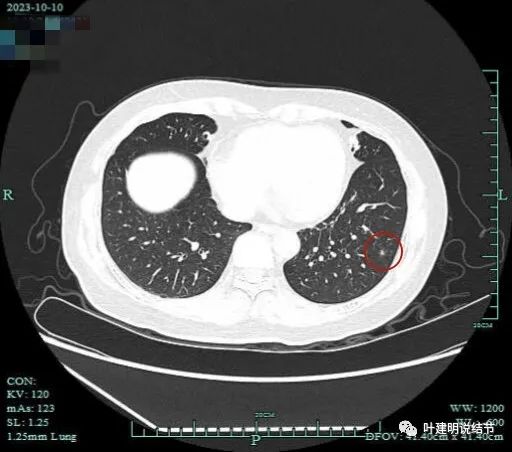

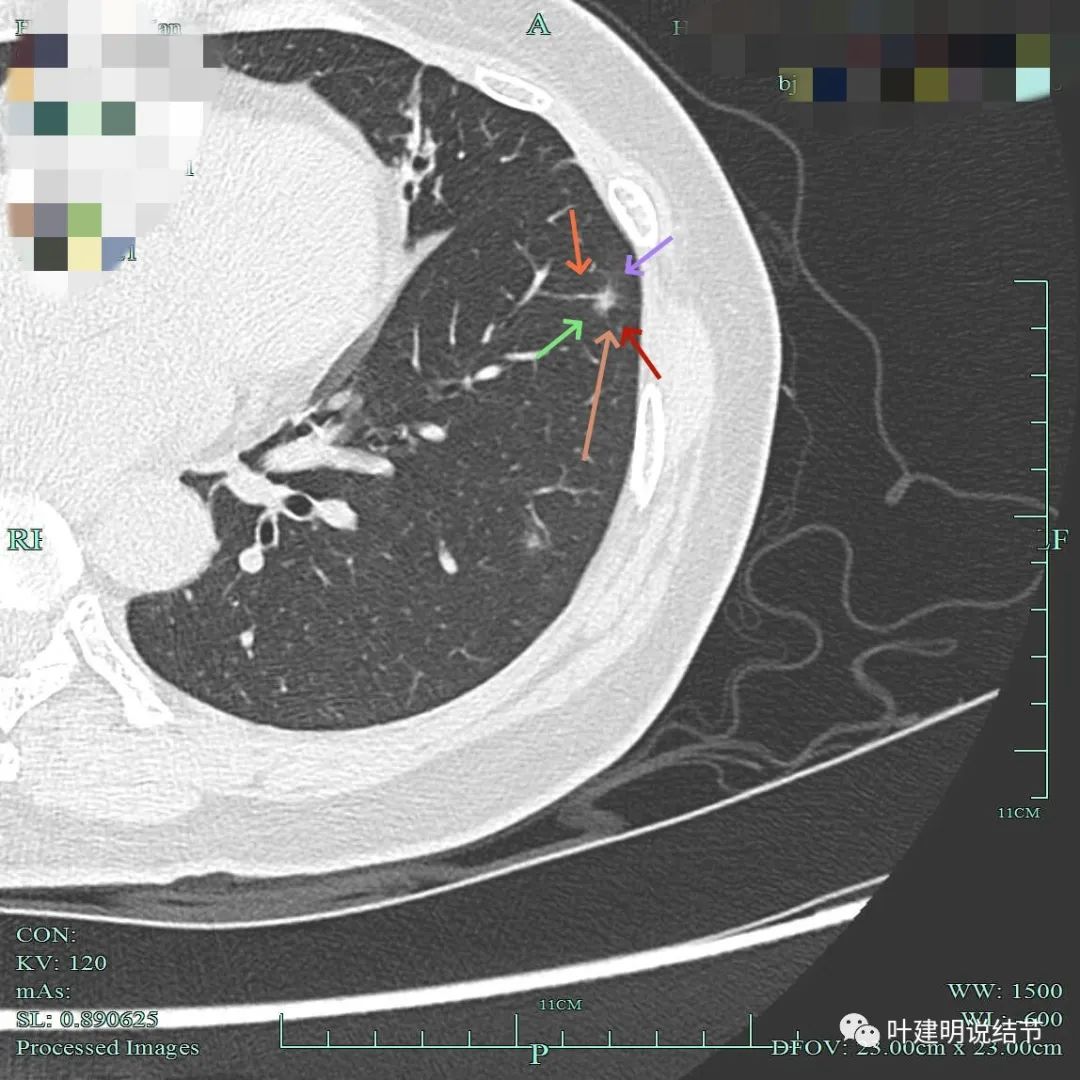

先看2022年9月时的部分影像:

病灶A:左上叶舌段紧贴斜裂处纯磨玻璃结节,轮廓清,密度较淡,瘤肺边界清楚,考虑是肿瘤范畴的,以原位癌或不典型增生可能性大。

病灶B:左上叶很中间的位置,也是磨玻璃结节,没有明显实性成分,轮廓与边界清,也考虑原位癌可能性较大,近期风险不大,能随访。

病灶C:左下叶背段胸膜下结节,磨玻璃密度,轮廓与边界清,表面有细毛刺样征,显得毛糙,有轻微胸膜牵拉,原位癌或微浸润性腺癌可能性大,由于实性成分不明显,近期风险也不高,能随访。

病灶D:左下叶微小结节,有点偏长条,密度不纯,像混合磨玻璃,但病灶比较小,风险应该仍不高,而且也不必定是肿瘤范畴的结节,建议再观察下为妥。

病灶E:左下叶胸膜下混合磨玻璃结节,表面不平有细毛刺征,有微小血管进入,有胸膜轻微牵拉,考虑是肺癌性质的,以微浸润性腺癌可能性较大,这类病灶首次发现宜4-6个月随访,随访后仍在可考虑单孔楔形切除。但此例因多发结节,要相对保守点,所以当时建议其复查随访先,待有进展再考虑干预。

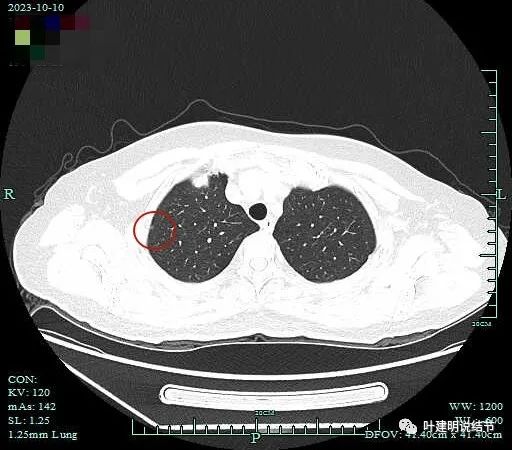

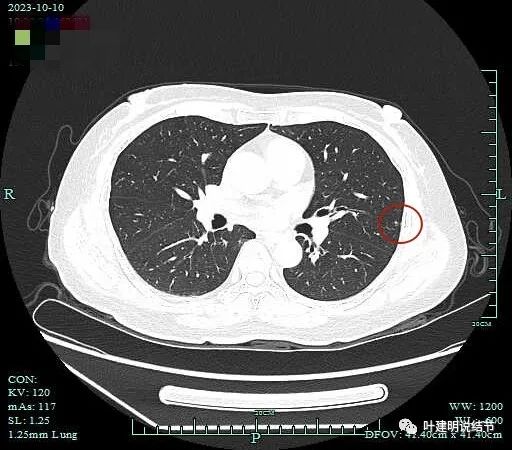

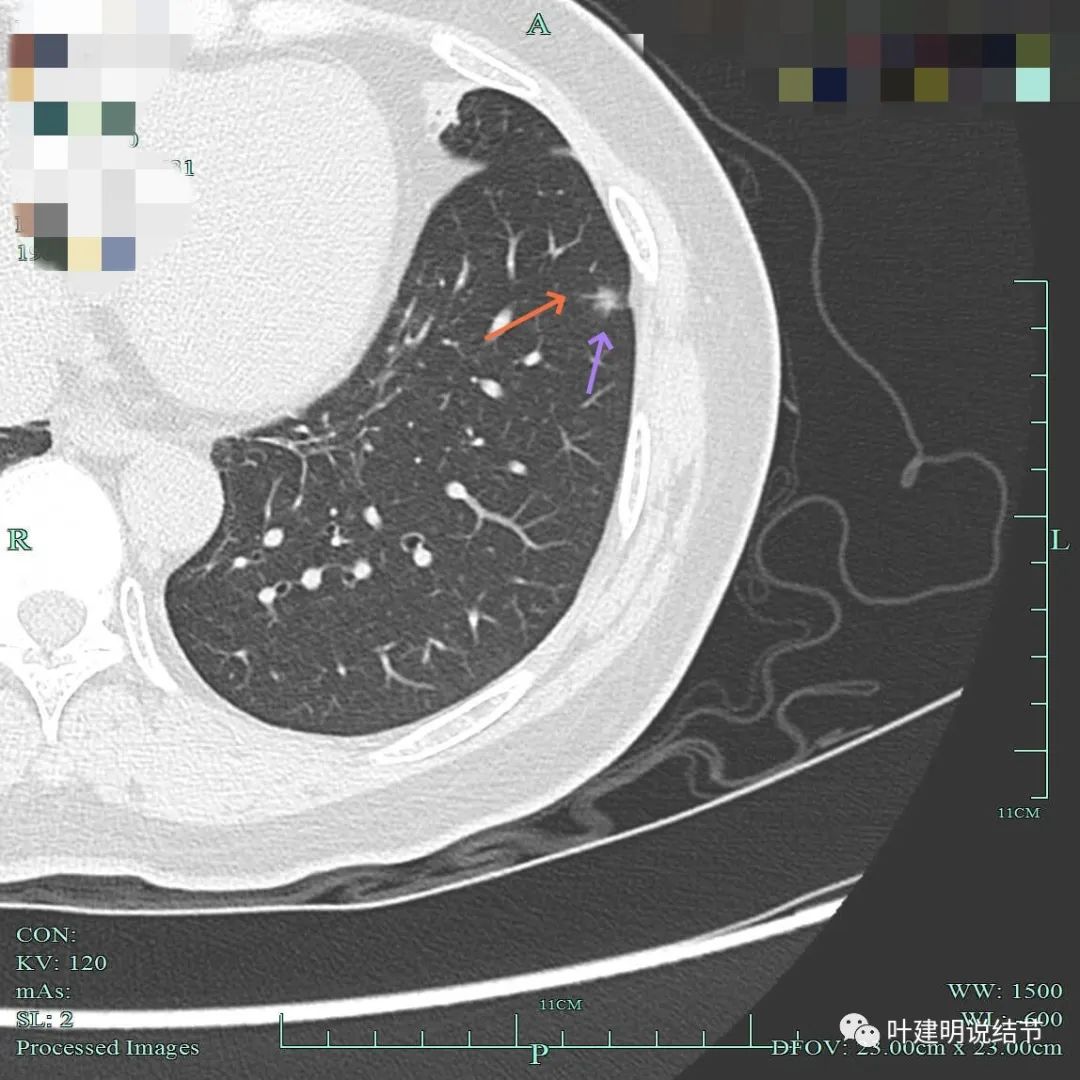

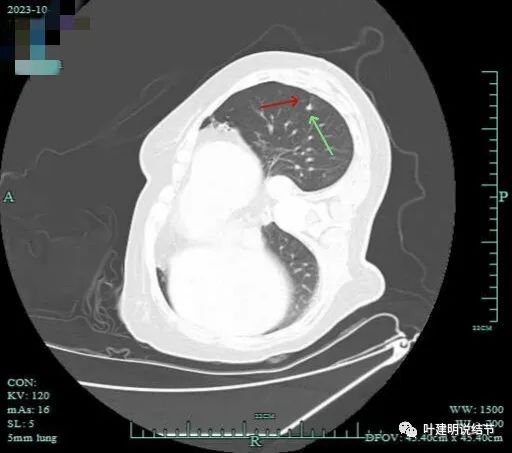

再看2023年10月时的影像:

病灶1:右上叶胸膜下微小磨玻璃结节,肺泡上皮增生可能性大。

病灶2:右上叶微小磨玻璃结节,有微小血管征,不典型增生可能性大。

病灶3(即2022年图像中的病灶B):左上叶纯磨玻璃结节,考虑原位癌或不典型增生可能性大。

病灶4:右上叶极低密度微小结节,不一定是肿瘤范畴的。

病灶5:左上叶极微小点状偏高密度,无法判断性质,但是异常的,可随访。

病灶6:右肺淡磨玻璃结节,密度低,但轮廓相对还是比较清的,肺泡上皮增生或少许纤维增生可能。

病灶7:左上叶微小结节,点状,肺泡上皮增生可能大点。

病灶8:左下叶背段靠叶裂处微小结节,磨玻璃密度,边不光,考虑肺泡上皮增生或最坏不典型增生。

病灶9:左上叶向小密度偏高结节,良性可能性稍大,能随访。

病灶10(即2022年9月的病灶C):左下叶背段结节,较2022年9月无明显变化,仍有边缘毛糙与胸膜牵拉,实性成分是没有的。

病灶11(即原2022年9月的病灶A):左上叶舌段纯磨玻璃结节,与2022年时的无明显进展,仍考虑原位癌可不典型增生可能性大。

病灶12:左下叶微小磨玻璃结节,风险小,能随访,肺泡上皮增生可能性大,也可能不典型增生。

病灶13(即原2022年9月的病灶D):左下叶混合密度微小结节,边缘显得毛糙,考虑是肿瘤范畴的,原位癌可能性大,也可能微浸润性腺癌的。但因小,风险仍不大,能随访。

病灶14(即原2022年9月时的病灶E):左下混合磨玻璃结节,密度似略有增高,血管征与胸膜牵拉都有,磨玻璃成分较少,有一定风险,考虑浸润性腺癌可能性大点,也不能排除仍是微浸润性腺癌,但肯定要比原位癌厉害点了。

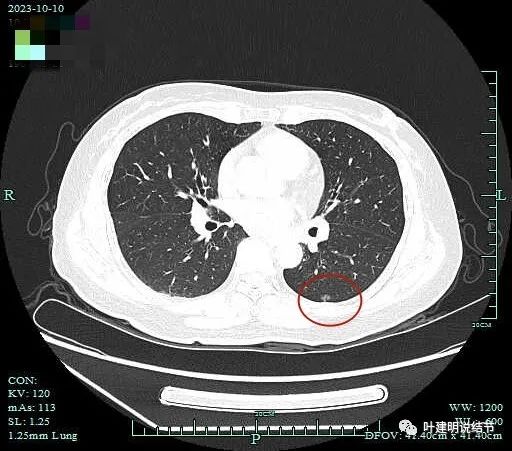

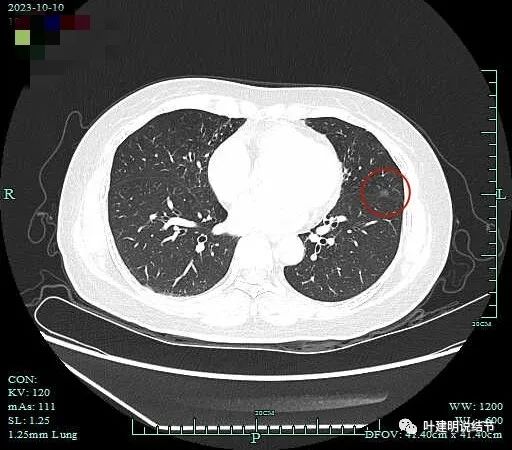

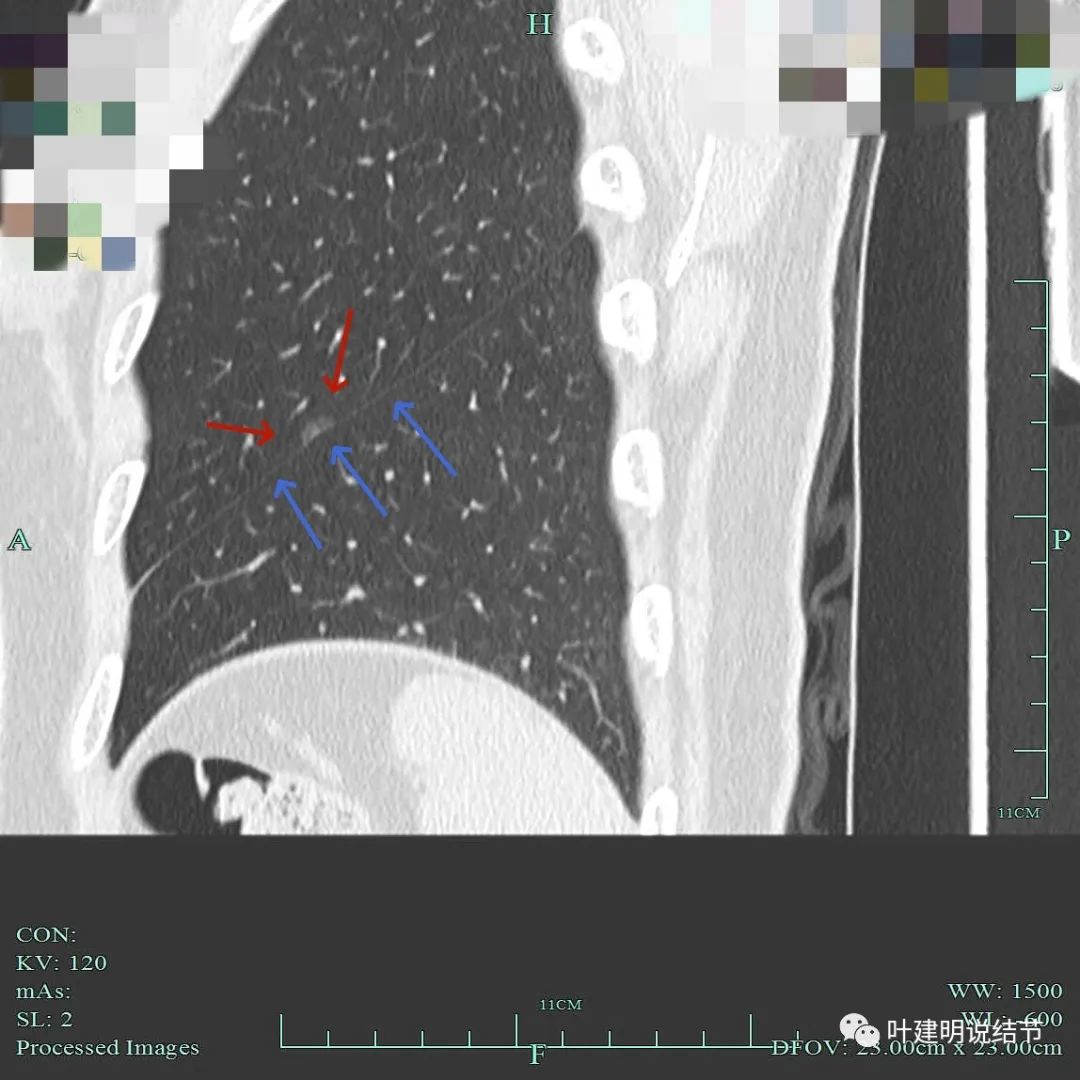

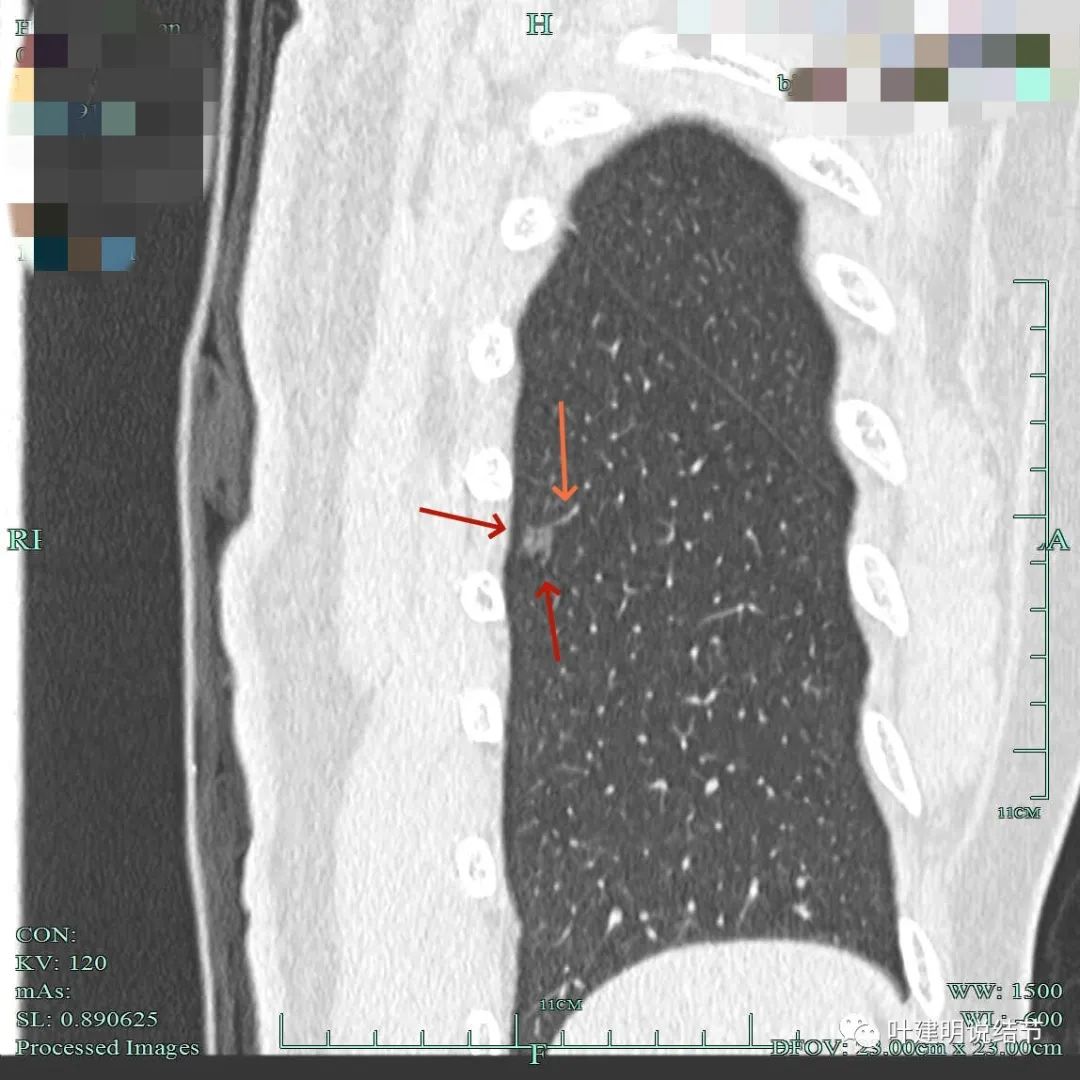

重点病灶靶扫描重建:

病灶A:结节紧贴斜裂,轮廓与边界清,斜裂略微有一点点凹向病灶侧。

病灶C:左下背段病灶,整体轮廓清,有明显血管进入,表现不平,密度不太均匀,血管与病灶间隙消失。

病灶E:结节有明显的收缩力,血管进入明显,分叶、毛刺均有,感觉与浸润性腺癌较为符合。

临床决策:

1、结节性质的考虑:按上述分析与影像展示,两肺多发结节,多考虑为肿瘤范畴的结节,其中相对主要的多在左侧。最大的是左上叶靠中间的病灶B;最具风险的是左下病灶E。而且病灶E随访是有所进展的,至少考虑微浸润性腺癌,更可能是浸润性腺癌了的。继续随访有一定风险,感觉要干预处理更妥当。

2、左侧其余病灶是否同期处理的问题:随访进展且有风险的只有病灶E,而且它位于下叶边缘部分,是能楔形切除的地方;其次是下叶背段的病灶C,此灶近期无风险,但若病灶E要切除,此灶也位于胸膜下,切除方便,肺组织去除少,应该一并干预;病灶A大概率进胸就能从叶间裂处看见,也能提起来切掉,损失肺组织不多,考虑一并顺带切了为好;病灶D离胸膜也不远,定位后楔形切除也影响不大的。这样的话,真正仍较明显的最主要是病灶B,但此处位于上叶中间,靠近肺门,如果是外科同期处理,基本上要考虑肺叶切除可能性较大,即使三维重建后切固有段可行,而加上病灶A要切,舌段其实难以保留多少,意义不大,更不说是否必能保留舌段(需三维重建明确)。而若做上叶切除+下叶三处楔形切除,再加上右侧也仍有病灶,左下近叶裂处还有小的磨玻璃病灶,这样损失肺组织很多,但仍没有从根本上解决问题,利弊权衡之后我是感觉不划算的。

3、若病灶B留着,最坏的结果是什么:病灶B目前的密度以及随访的情况来看,以原位癌或不典型增生可能性大,近期风险是不大的。如果先放着不处理,随访后进展到了有风险的程度,最坏的结果是再次手术,行左上叶切除,但这可能是3年后,也可能是5年后,亦可能是10年后,甚至更长时间,这要看病灶B的发展情况。而以后的医学发展或对肺结节的研究会不会明显有异于目前的认知,这谁也不知道。所以在风险可控、能按时随访的情况下,能熬再熬熬并没什么坏处。

4、遗留病灶B暂不处理的好处:(1)近期有风险的病灶E与病灶C均已经解决,顺带解决了病灶A与病灶D,为机体暂时解除风险很可能至少3-5年(病灶B从原位癌或不典型增生发展到微浸润性应该有这个时间间隔),而即使到了影像考虑微浸润性腺癌,也并不是说定得就做肺叶切除,还可谨慎观察随访的,很可能争取到5-8年,甚至10年以上的缓冲期。(2)这次都是楔形切除,基本不影响肺功能,也不影响后续其他病灶的任何治疗,包括再手术或消融或放疗都不影响。(3)有必要也可标本送基因检测,了解突变状态,若有需要保守治疗更有依据。

最后结果:

经过充分的沟通,各种利弊情况的分析解释,结友充分了解病情,并经过与家属商量,选择这次针对病灶A、C、D、E的局部切除,病灶B暂遗留于体内随访,留待以后再视发展情况决定。

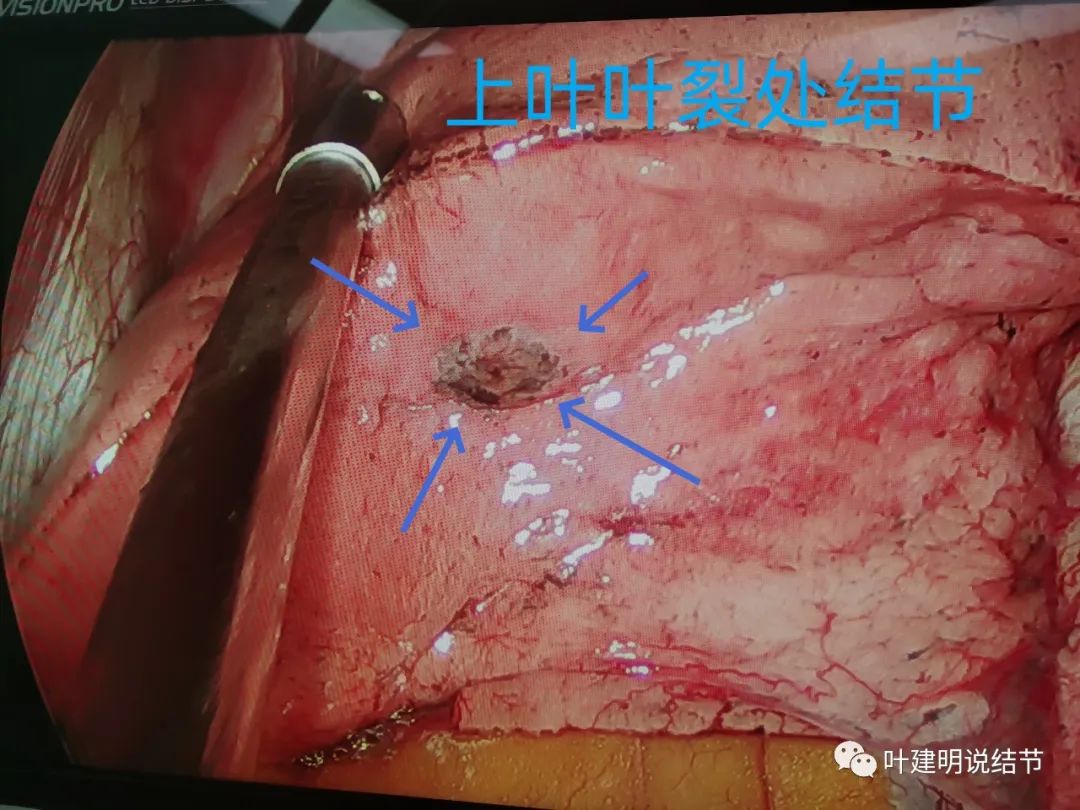

1、病灶A手术相关情况:

病灶A在体内所见。

病灶A剖面观

2、病灶C手术相关情况:

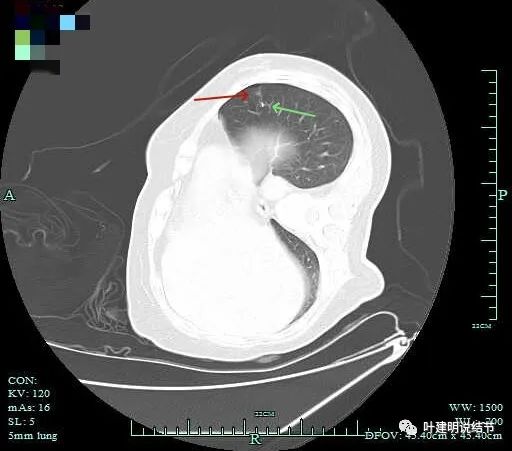

术前定位。

标本剖面观

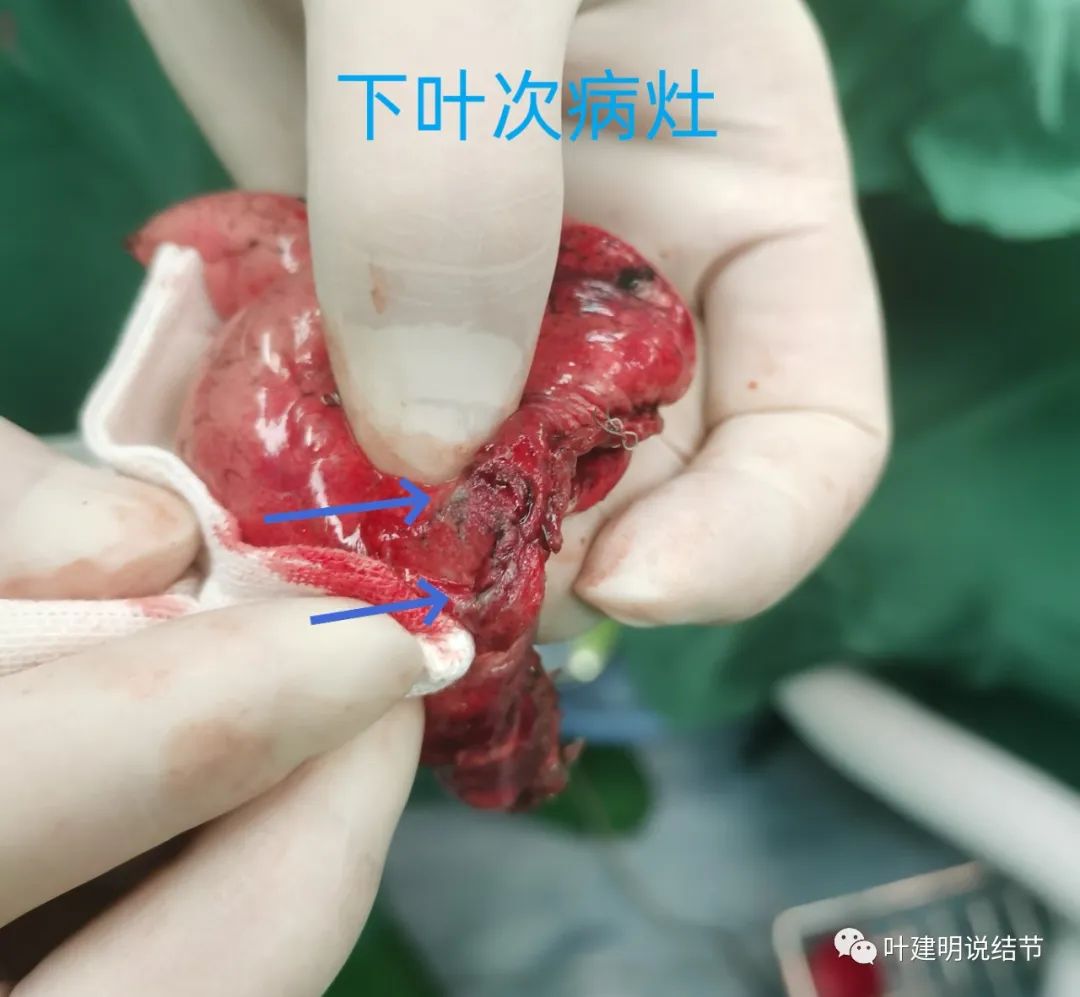

3、病灶D手术相关情况:

术前定位。

标本剖面观

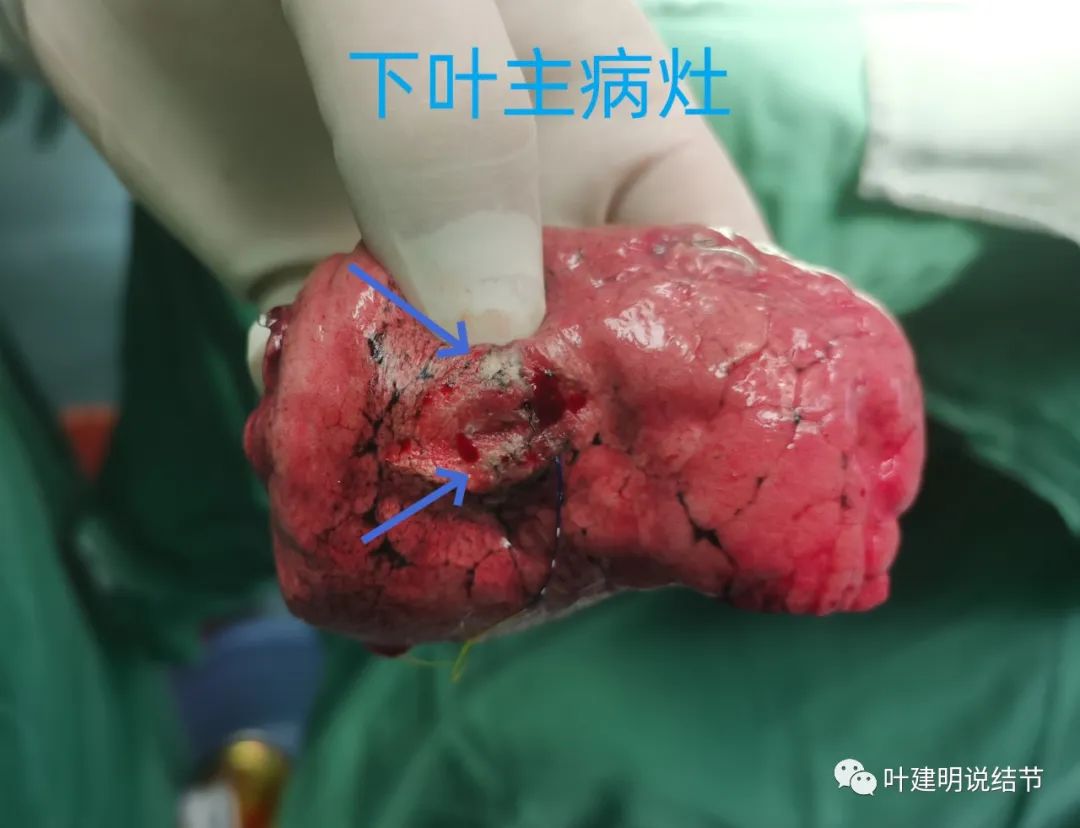

4、病灶E手术相关情况:

术前定位。

标本剖面观

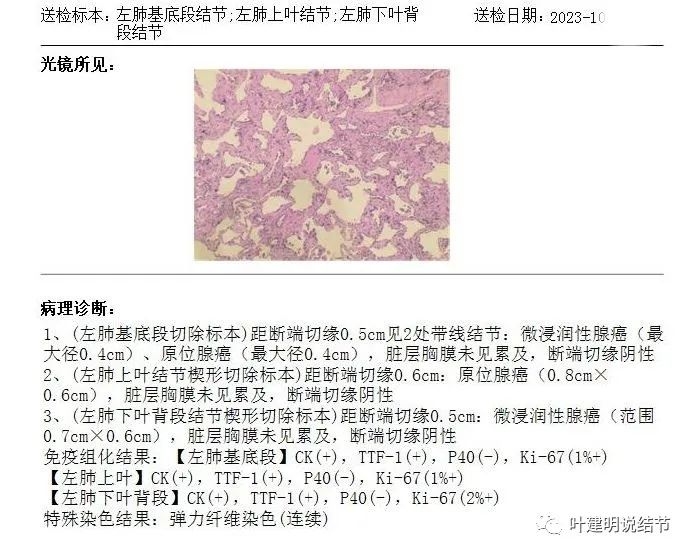

5、病理结果:

病灶A与病灶D是原位癌,病灶C与病灶E是微浸润性腺癌。由于为了以后对可能需要的再次左上叶切除时解剖肺门与纵隔结构时影响更小,我们没有进行纵隔淋巴结采样。最后的病理也证实其实并不需要采淋巴结。

感悟:

对于多发磨玻璃为表现的早期肺癌,解决有风险的主要病灶,“抓大放小”应该是更合理的,也是与时俱进,更具科学观的理念。而对于手术方式上,其实也应该摒弃传统的观念,不必动不动都怀着“切多点以求安心”,因为这多切的部分很可能做的是“无谓的牺牲”,所以我一直强调整“能楔不段、能段不叶”,并不断科普与反复解说,就是希望能有更多结友与同道接受并认可这样的理念,从而最终对患者有利。当病灶多发,无法全部切除的情况下,留部分风险低的、密度不高的、位置不好的结节在体内先随访,就如今天分享的此例左上叶最大的病灶因密度低、密度低而先放一放,真到有进展只能切肺叶时,仍是完全可以再次手术的,而或许这3年、5年,乃至10年的生活质量、肺功能情况都更好,我想在情况充分讲明,利弊充分权衡的情况下也是可取的策略。肺多发磨玻璃肺癌的诊疗过程中什么最重要?诊断当然是重要的,但以目前的影像技术与医生经验,判断磨玻璃病灶是良性还是恶性大部分时候都不难;手术技术也是重要的,各种肺段切除、联合亚段切除、肺叶切除、机器人辅助肺微创手术等层出不穷,许多技术非常高大上,而实际上小结节的手术,从根本上来说,还是正常的解剖分离,不管是何种术式,虽有熟练与否,这是熟能生巧的事,极难的却仍是中央型,侵犯邻近结构的局部晚期的病例。对于早期的肺小结节的手术,我想的是若治疗效果一样,有没有必要将本可简单楔形切除就完成的手术做成机器人手术的精品?病人是否有获益?这是值得我们思考的问题:将简单的问题复杂化,并花费更多的经济与创伤代价,并承受更多手术相关的风险是否值得和必要!

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言