ATVB:复旦大学李晋与复旦大学附属中山医院熊雪莲发现,淋巴内皮细胞来源的NTS在调控动脉粥样硬化发展中的作用

2023-08-06 论道心血管 论道心血管 发表于威斯康星

研究揭示了淋巴内皮细胞来源的NTS在调控动脉粥样硬化发展中的重要作用。

淋巴循环系统是哺乳动物循环系统的一部分,传统观念认为淋巴循环系统主要负责调节体液平衡和转运免疫细胞,淋巴管承担了被动运输的功能。但近年来,越来越多的研究发现,淋巴内皮细胞能够在局部通过分泌不同类型的蛋白来发挥生理功能。比如,由淋巴内皮细胞分泌的REELIN对心血管系统可能发挥了重要的功能。因此,探讨这些分泌蛋白的生理功能是心血管领域的一个研究热点。

神经降压素NTS是由13个氨基酸组成的小肽,研究发现NTS与心血管疾病的发展是正相关的。然而,由于NTS在中枢神经系统中介导了与体温、摄食相关的通路,因此在小鼠中,全身性地敲除Nts并不适合研究此课题。

2023年8月3日,复旦大学生命科学学院李晋团队与复旦大学附属中山医院熊雪莲团队在Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology合作发表了题为“Regulation of Atherosclerosis Development by Neurotensin Derived From Lymphatic Endothelial Cells in Mice”的研究论文,揭示了淋巴内皮细胞来源的NTS在调控动脉粥样硬化发展中的重要作用。

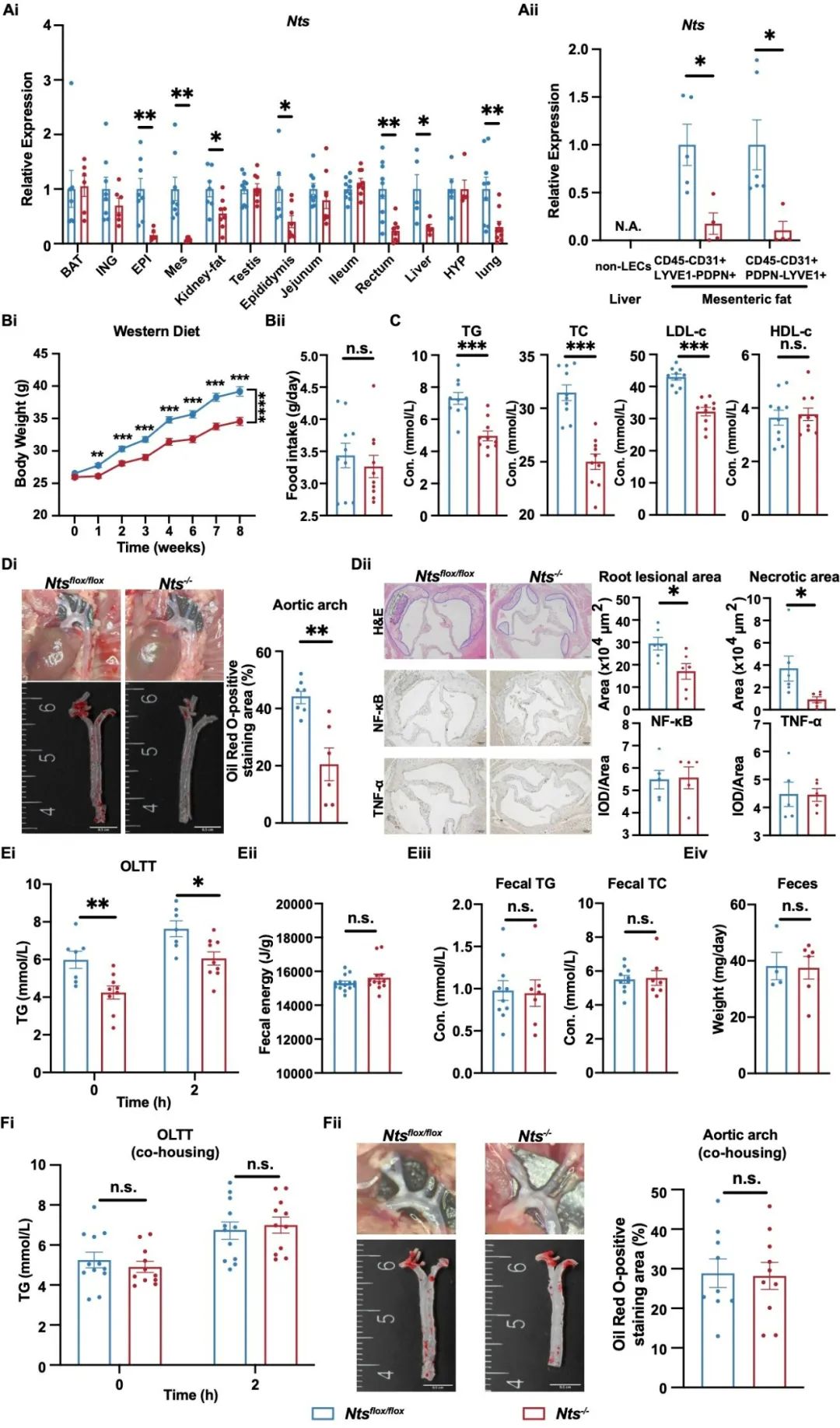

李晋团队之前的研究发现,在多种外周组织中淋巴内皮细胞都能特异性地分泌NTS。在本研究中,为了探究淋巴内皮细胞分泌的NTS对动脉粥样硬化发展的影响,作者建立了淋巴内皮细胞特异性敲除Nts的小鼠模型:Prox1-cre/ERT2::Ntsflox/flox。首先,作者检测了小鼠外周组织中Nts的敲除情况,并通过FACS纯化得到肠系膜脂肪中的淋巴内皮细胞,进一步证明了淋巴内皮细胞特异性地敲除了Nts。

为了探究淋巴内皮细胞分泌的NTS对小鼠动脉粥样硬化发展的影响,作者通过尾静脉注射的方式对小鼠过表达了突变的PCSK9,以构建动脉粥样硬化模型。结果发现,Nts敲除小鼠的体重下降,血清中的甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白的含量也显著下降。Nts敲除小鼠主动脉弓和主动脉根部的斑块都更小,Nts敲除小鼠的动脉粥样硬化得到了明显改善。

为了进一步探究Nts敲除小鼠发生这些变化的机制,作者对小鼠做了口服脂质耐受实验,结果发现Nts敲除小鼠脂质吸收效率明显下降。同时,小鼠粪便中的能量、脂质含量以及排便量都没有变化。进一步的研究发现,当对照组和Nts敲除小鼠同笼饲养时,小鼠动脉粥样硬化变化几乎没有差异。因此,作者认为NTS极有可能是通过肠道菌群调控了脂质代谢和动脉粥样硬化的发展。

综上所述,本研究加深了对淋巴循环系统与心血管疾病发生发展之间关联的认知。除了能直接转运免疫细胞和脂质之外,淋巴循环系统也能通过分泌蛋白影响心血管疾病的发展。本研究强调了淋巴内皮细胞来源的NTS对动脉粥样硬化发展的重要性,提示了NTS可能是心血管疾病的一个潜在的治疗靶点。

复旦大学生命科学学院博士生刘涔希为该论文的第一作者。复旦大学生命科学学院青年研究员李晋、复旦大学附属中山医院副研究员熊雪莲为论文的共同通讯作者。该研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、国重开放实验室项目等多个项目的支持。

原文链接:

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/ATVBAHA.123.319527

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

动脉粥样硬化发病机制

38