急性胰腺炎是急腹症中的一种常见疾病,病因复杂,发病率和病死率高,如果能得到及时有效的早期治疗,重症急性胰腺炎的存活率可以达到80%,因此及时诊断显得非常重要。

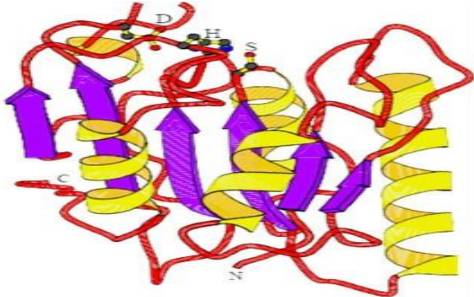

结构特征

脂肪酶基本组成单位仅为氨基酸,通常只有一条多肽链。它的催化活性仅仅决定于它的蛋白质结构。脂肪酶催化循环血液和食物中的甘油三酯,能水解多种含长链(8~18碳链)脂肪酸的甘油三酯,两端(α位)的脂肪酸较易被水解生成甘油二酯,进一步又被水解为 β甘油单酯。β甘油单酯很难被脂肪酶水解,常需先进一步变构为α甘油单酯。

脂肪酶在结构上有两个特征:

(1)都含有同源区段:His-X-Y-Gly-Z,Ser-W-Gly 或 Y-Gly-His-Ser-W-Gly(X、Y、W、Z 是可变的氨基酸残基);

(2)其活性中心均为丝氨酸残基。

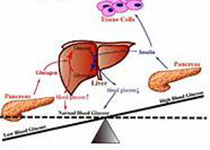

血清脂肪酶是由胰腺及周围脂肪组织分泌的消化酶,急性胰腺炎时,高浓度的脂肪酶进入血液循环池中,血清脂肪酶呈规律性高。胰腺中脂肪酶的浓度是血清的20000倍,是肝脏及十二指肠的100倍左右。此外,人体其他组织,如结肠、食管、空回肠等也可分泌极少量。

临床应用

早期检测血清脂肪酶能较好的区分急性和非急性胰腺炎, 其血清表达水平和胰腺炎病情进展程度呈显著正相关,阳性率达 92.0%,呈现较高的敏感性,是诊断胰腺炎病情的主要监测指标。

血清淀粉酶来源广泛,胰腺并不是合成淀粉酶的唯一器官,非胰腺来源的淀粉酶也会使血中淀粉酶活性升高,不同文献报道淀粉酶诊断急性胰腺炎的特异性仅为33%~34% ,活性升高的程度并不一定和胰腺损伤程度相关。脂肪酶比淀粉酶升高早、持续时间更长、升高程度更大,可达正常参考范围高限的2-50倍。

|

急性胰腺炎时升高时间 |

峰值 时间 |

持续及恢复时间 |

|

|

脂肪酶 |

发病4-8h |

24h |

8-14 天恢复 |

|

淀粉酶 |

发病3-12h |

24-48h |

3-5 天可恢复正常,少数持续 10 天以上 |

其他实验室指标检测对急胰腺炎诊断的阳性率情况

|

检测指标 |

特点 |

联合脂肪酶检测 |

|

C-反应蛋白 |

非特异性炎症标志物的急性时相反应蛋白,主要反映炎症程度。特异性相对要差,不能单独用于急性胰腺炎的诊断 |

联合检测可作为病情诊断和治疗过程评估病情变化的重要实验指标 |

|

甘油三酯 |

血清甘油三酯过高会引发胰腺炎, 胰脂肪酶被高浓度的甘油三酯激活,分解的游离脂肪酸过剩,造成游离脂肪酸能聚合损害胰腺细胞 |

联合检测可有效反映胰腺组织的损伤程度,可作为临床上急性胰腺炎病情评估的一个实验室检测指标 |

|

恶性肿瘤因子、CA19-9 |

CA19-9、恶性肿瘤因子为肿瘤标志物,对胰腺癌诊断有重要作用,但对胰腺癌的临床诊断的敏感性和特异性不是很高,部分炎症、结核、自身免疫疾病对检测的结果也有影响 |

联合检测脂肪酶可提高胰腺癌患者的早期诊断 |

总结

胰腺发生急性病变时,脂肪酶可大量释放入血,故脂肪酶可辅助诊断急性胰腺炎,且与病变的严重程度有一定的相关性,是目前公认的具有高敏感度、高特异性的急性胰腺炎的诊断指标。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言