【衡道丨文献】纤维黏液样肾源性腺瘤:43例病例的重新评估

2023-08-09 衡道病理 衡道病理 发表于上海

肾源性腺瘤(nephrogenic adenoma,NA)是一种主要发生于尿路上皮的良性病变,常发生在尿路上皮损伤的情况下,如炎症、手术、外伤等。

由于其组织结构与肾小管相似,1950年,由Friedman等提出了“肾源性腺瘤”的概念。纤维黏液样肾源性腺瘤是一种罕见但已报道的NA的形态学类型,2007年首次报道认为该病变通常与之前的放疗史有关,典型的组织学表现为纤维黏液样背景下由挤压的梭形肾上皮细胞组成。

本次由空军军医大学第一附属医院(西京医院) 病理科胡娜老师带来一篇文献分享,文献研究基于更多的病例收集,更好地描述和总结这种罕见的NA形态变异-纤维黏液样NA,重点重新评估其易感条件、临床表现、形态学和免疫组化,供相关医师参考。

研究方法

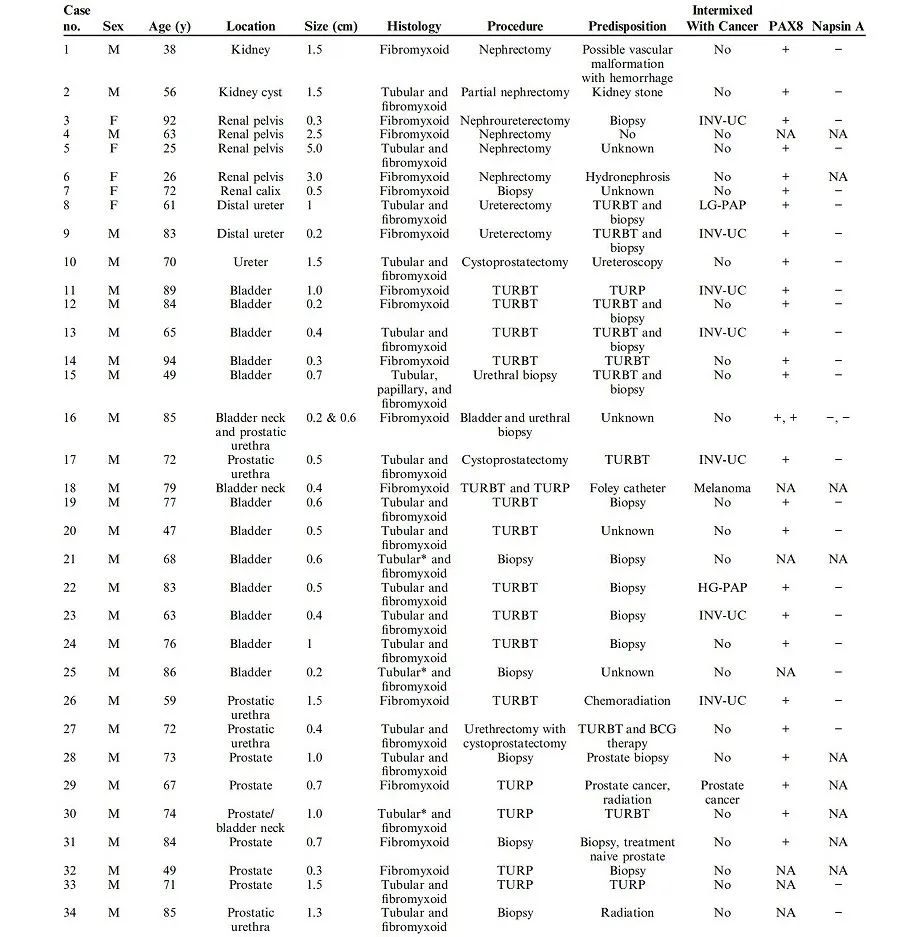

对3家医疗机构或者诊所信息系统使用关键词“纤维黏液样”和“肾源性”进行了自然语言搜索。所有病例均进行病理评估。收集所有病例的人口统计学和临床信息,包括:就诊时的年龄、性别、手术方式、发生位置、放射史、既往任何器械或手术史、以及免疫组化PAX8、 napsinA的表达情况等。

研究结果

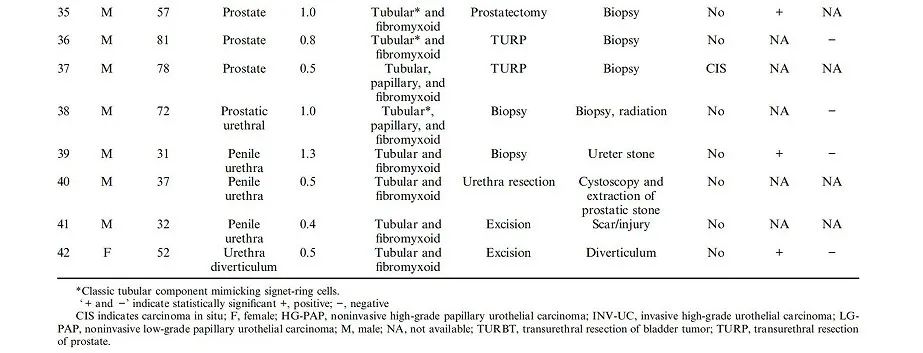

对以上表格要点内容总结如下:

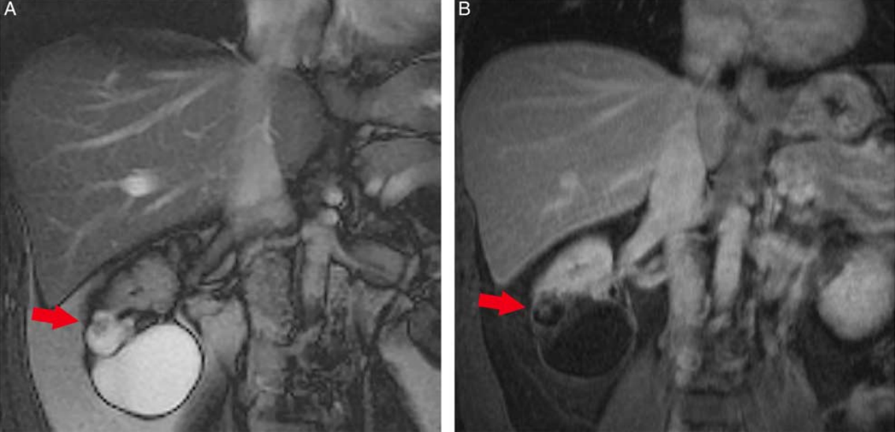

图1. 磁共振成像扫描,T2图像(A)和强化后图像(B)。其中一名患者,55岁男性,纤维黏液样NA影像学表现为多隔(>4分隔)囊性病变(7.4厘米)和增强的肾脏软组织结节1.5厘米,符合放射学对肾癌的考虑。

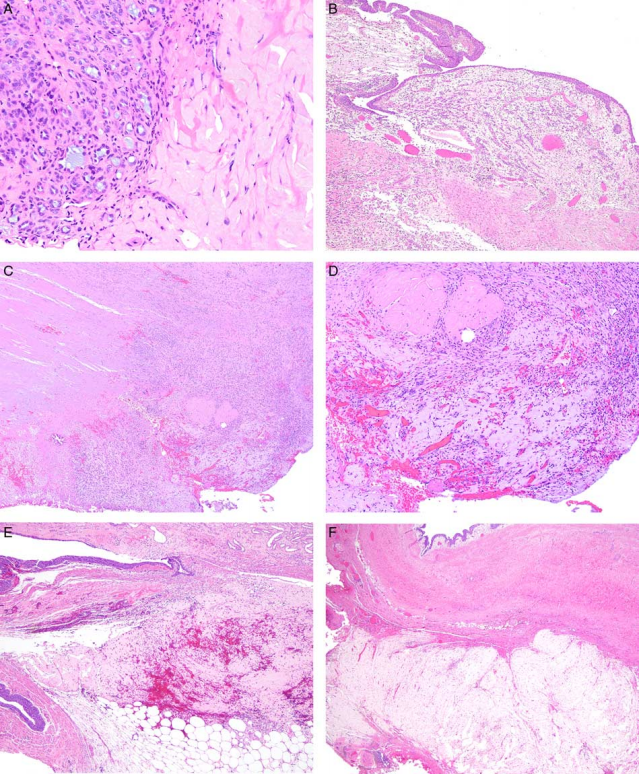

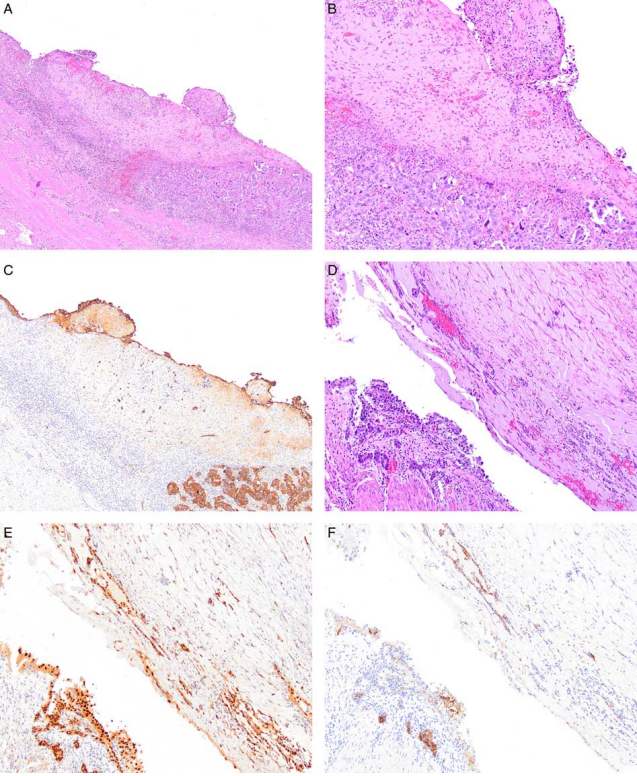

图2

A,在其中6例中,部分区域为典型的管状肾源性腺瘤(左边):由小管和管内粘蛋白组成,类似印戒细胞(图3A);

B,纤维黏液样NA侵犯肾盂固有肌层;

CD,既往经尿道膀胱肿瘤切除术标本,可见广泛坏死及小灶纤维黏液样NA(右下),CD分别是低倍放大和高倍放大;

EF,显示纤维黏液样NA中心在肾窦脂肪邻近肾盂。

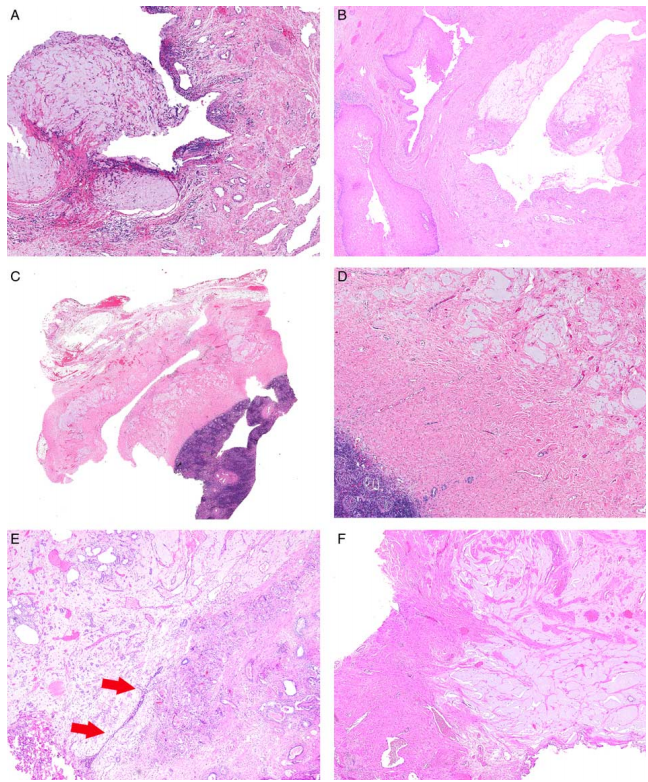

图3

A,输尿管切除术标本,纤维黏液样NA发生在尿道海绵体部;

B,纤维黏液样NA发生在阴茎尿道海绵体;

CD,肾切除术标本,纤维黏液样NA发生在肾周脂肪,伴有明显的慢性肾脏疾病;

EF,经尿道前列腺切除术部位发生,前列腺导管(箭头),前列腺组织(右下),F左边为前列腺平滑肌束。

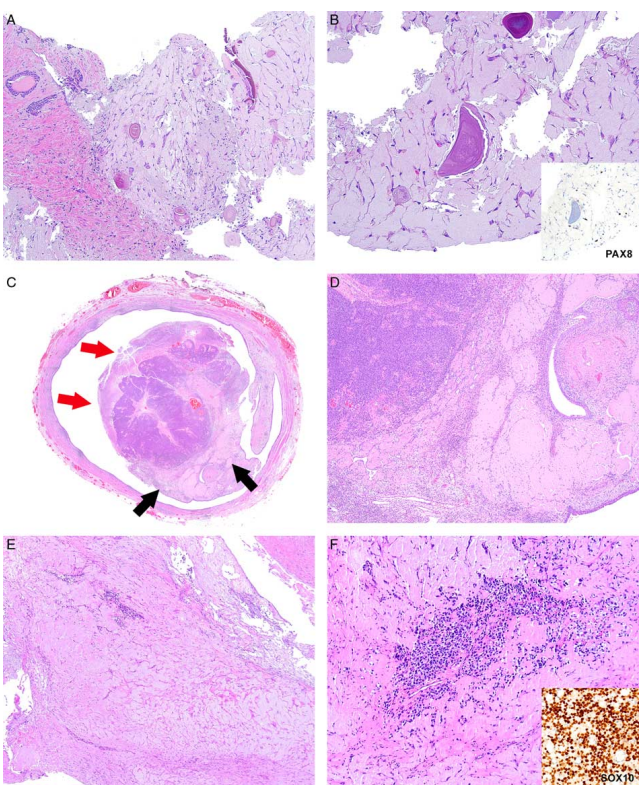

图4

A,前列腺活检标本,纤维黏液样NA发生在前列腺,周围为良性前列腺组织;

B,前列腺淀粉体被夹在纤维黏液样NA中。PAX8突出显示纤维黏液样NA;

CD,输尿管纤维黏液样NA(黑色箭头)与非浸润性低级别乳头状尿路上皮癌(中心)混合存在。既往活检部位(红色箭头);

E,纤维黏液样NA中混合少量恶性黑色素瘤成分;

F,恶性黑色素瘤SOX10阳性。

图5

AB,经尿道膀胱肿瘤切除术部位,纤维黏液样NA与浸润性尿路上皮癌混合存在;

C,低分子量角蛋白(角蛋白8/18)染色浸润性尿路上皮癌和少量上皮细胞阳性反应,纤维黏液样NA呈阴性;

D,纤维黏液样NA、典型管状NA成分、非典型肾囊肿混合存在发生于肾脏(对应核磁共振图病例);

E,PAX8免疫染色在纤维黏液样NA、典型管状NA成分、非典型肾囊肿均呈阳性反应;

F,Napsin A只在非典型肾囊肿和典型NA上皮细胞阳性,纤维黏液样NA呈阴性。

总结及讨论

肾源性腺瘤(nephrogenic adenoma,NA)是一种主要发生于尿路上皮的良性病变,常发生在尿路上皮损伤的情况下,如炎症、手术、外伤等。

由于其组织结构与肾小管相似,1950年,由Friedman等提出了“肾源性腺瘤”的概念。发病年龄4-81岁,多常见于老年男性,男:女比例为2:1。最常见的临床表现是血尿,其次为尿路刺激征和骨盆或侧腹疼痛,部分患者无临床症状。可发生于泌尿系统的任何部位,最易出现于膀胱,其次为尿道、输尿管、前列腺和肾盂。

发病机制尚无定论,目前普遍接受的起源假说有两种,分别为:创伤或炎症刺激导致化生病变和肾小管细胞脱落种植。病理组织学NA常见多发,大体多为乳头状、息肉状,少数为扁平状,大多较局限,体积小,直径≤1cm。常见的形态学结构特征包括管状(最为常见,占96%,类似于肾小管结构)、乳头状、扁平状、囊肿(管腔内可含有嗜碱性/嗜酸性分泌物)、和局灶实性结构;其衬覆的细胞呈立方状/低柱状,胞浆嗜酸性或者透明;部分病例局灶可见“鞋钉样”或印戒细胞样改变。细胞异形性不明显,间质水肿常合并炎性细胞浸润和炎性肉芽组织形成,病变大多数局限于黏膜固有层。

免疫组化除表达AE1/AE3等角蛋白外,肾小管标志物CK7、CD10、AMACR、PAX2和PAX8特征性表达,尿路上皮标记GATA3、UroplakinⅢ、P63通常为阴性,PAX8阳性率为100%,而PAX2为93%。

典型NA鉴别诊断:

1.腺性囊性膀胱炎:该病变为膀胱固有膜增生形成巢状细胞岛,多为尿路上皮,常为复层排列,并可伴有肠上皮化生,而NA多由肾小管样腺管构成,腔内含嗜碱性/嗜酸性分泌物。前者免疫组化GATA3、P63阳性,35%病例可表达PSA,PAX8、PAX2阴性;后者反之。

2.尿路上皮癌:肿瘤细胞具有明显异型性,核分裂象较易见,伴随表面尿路上皮细胞及结构异型性,常弥漫表达GATA3、P63等尿路上皮标记,Ki-67增殖指数较高,但一般不表达PAX2及PAX8。

3.前列腺腺癌:当NA发生于前列腺时易被误诊为前列腺腺癌,但前者腺体排列更杂乱,常浸润间质,肿瘤细胞异型性更大,常见显著大核仁。免疫组化染色前者表达PSA、NKX3.1,PAX2和PAX8阴性,而NA与之相反。注意P504S在前列腺癌和NA均为阳性。

4.透明细胞腺癌(CCA):其乳头状结构多分支复杂,以透明细胞更多见,可见细胞异型性,明显核仁和核分裂象,可出现坏死和癌性间质反应;免疫组化标记多有重叠,在两者鉴别诊断意义不大。但是NA多数Ki-67增殖指数一般低于10%且P53阴性;而CCA中Ki-67增殖指数高,且多数表达P53。

纤维黏液样NA于2007年首次报道,是一种罕见的NA变异形态,典型的组织学表现为纤维黏液样背景下由挤压的梭形肾上皮细胞组成。本研究基于42例患者、43份标本以较大病例量描述总结了纤维黏液样NA其发生特点:

-

易感条件(手术、活检器械损伤,辐射或放化疗和各种疾病(血管畸形、肾积水、肾结石、输尿管结石和尿道憩室));

-

临床表现(最常好发于老年男性的膀胱内,与典型NA类似,其次可发生的部位包括前列腺/前列腺尿道、肾脏(肾盂、肾盏、肾囊肿、肾实质)、输尿管、尿道海绵体部和尿道憩室;肿瘤大小:0.2~5cm);

-

组织形态学(多表现为与典型NA的混合形态,少部分(35%)表现为纯纤维黏液样形态);

-

免疫组化(纤维黏液样成分PAX8阳性,但不如经典型NA成分免疫反应性更强、更弥漫。纤维黏液样成分napsin A均为阴性,而经典型NA可呈阳性表达)。

讨论1 :NA多发生于膀胱,其次是尿道和输尿管,很少发生在肾盂。本文献研究描述了7例发生在肾盂,需要进一步的研究来确定这种现象是否代表了这种变异发生在肾盂的真正倾向,防止过度代表。

讨论2:在最初的系列研究中,Hansel等提出了纤维黏液样NA可能与既往治疗相关的可能性,特别是放射治疗。但在本研究中,纤维黏液样变异的NA诱发因素与经典的NA非常相似,包括各种先前的器械和尿路上皮黏膜损伤,仅有4/37例(10.8%)有辐射或放化疗史。

讨论3:纤维黏液样NA鉴别诊断陷阱,尤其是在既往有尿路上皮癌的患者中,病变累及固有肌层,易误诊为癌侵犯固有肌层,导致过度分期和治疗。

此外,肾周或肾窦的纤维黏液样NA应注意黏液样脂肪假瘤鉴别。二者之间有许多相似之处。然而,黏液样脂肪假瘤不是真正的黏液样病变,表现为纤维结构伴嗜酸性粒细胞增多,缺乏肾小管细胞。

本研究是第一个证明纤维黏液样NA可能累及固有层以外(前列腺间质、肾窦脂肪、肾盂固有肌层、肾周脂肪和海绵体)的研究。认识到这种罕见的NA变异对于正确诊断和临床管理很重要,特别是与恶性肿瘤的鉴别中。

预后:

NA虽是良性病变,2000年Cheng等提出不典型肾源性腺瘤(atypical nephrogenic adenoma,ANA),与NA区别在于胞核增大,核深染,染色质增粗,核仁明显增大,其复发率高达28%-90%,但仍认为其属良性病变。但有相关文献报道长期服用免疫抑制剂和多次复发的NA患者可恶变为透明细胞癌和膀胱腺癌。

参考文献及书籍:

Li L, Williamson SR, Castillo RP, Delma KS, Gonzalgo ML, Epstein JI, Kryvenko ON. Fibromyxoid Nephrogenic Adenoma: A Series of 43 Cases Reassessing Predisposing Conditions, Clinical Presentation, and Morphology. Am J Surg Pathol. 2023 Jan 1;47(1):37-46.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言