衡道丨文献:反应性淋巴管内免疫母细胞增生类似于侵袭性淋巴瘤

2023-06-17 衡道病理 衡道病理 发表于上海

由于反应性淋巴管内免疫母细胞增生(ILVIPs),形态学类似于侵袭性淋巴瘤,本文主要指血管内大B细胞淋巴瘤(IV-LBCL)。

样本介绍及研究方法

本文作者2004-2020年间收集了4个机构的反应性淋巴管内大细胞增生的病例,有8例符合筛选标准,并得到了机构审查委员会的批准。

1、纳入标准:

(1)淋巴样细胞主要位于淋巴管内;

(2)淋巴样细胞完全填满淋巴管;

(3)淋巴管内至少有50%的淋巴样细胞是由中等到大的具有免疫母细胞或浆母细胞特征的细胞组成。

2、排除标准:

有淋巴瘤病史或主要由小淋巴样细胞组成的反应性血管内淋巴细胞增多的病例被排除在外。

3、研究方法:

对8名患者的组织切片,分别进行免疫组化CD2、CD3、CD5、CD10、CD20、CD30、CD38、CD43、CD45、CD56、CD79a、CD138、ALK、BCL-2、BCL-6、D2-40、Ki-67、MUM1/IRF4、PAX5、kappa和lambda轻链抗体染色进行分析;分别用探针EBER、kappa轻链以及lambda轻链原位杂交分析;分别从石蜡包埋组织中提取DNA,采用PCR的方法对抗原受体基因进行分子分析(TRG+IHG)。

临床特征

8名患者(6男,2女)诊断时的中位年龄为61岁(40-67岁)。这些患者因腹痛或疑似阑尾炎(病例1、5和7)、肠梗阻(病例2和3)、憩室病(病例4)、小肠扭转(病例8)和肿瘤切除(病例6,转移性睾丸生殖细胞肿瘤)入院。

临床表现和影像学均未提示有淋巴瘤的可能。所有患者均接受了涉及胃肠道的手术治疗。初诊为异常表型特征的血管内淋巴瘤或非典型淋巴样细胞增生,怀疑为IV-LBCL或B细胞肿瘤。

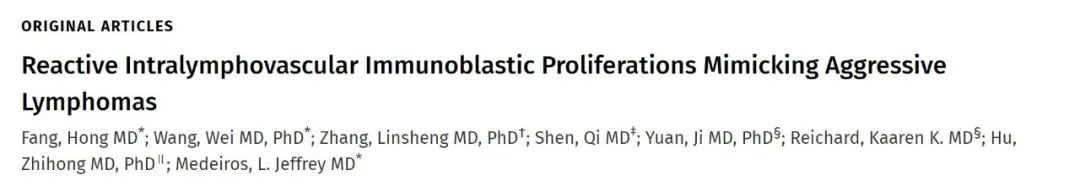

表1 临床病理特征总结

病理特征

反应性淋巴管内免疫母细胞增生(ILVIPs):

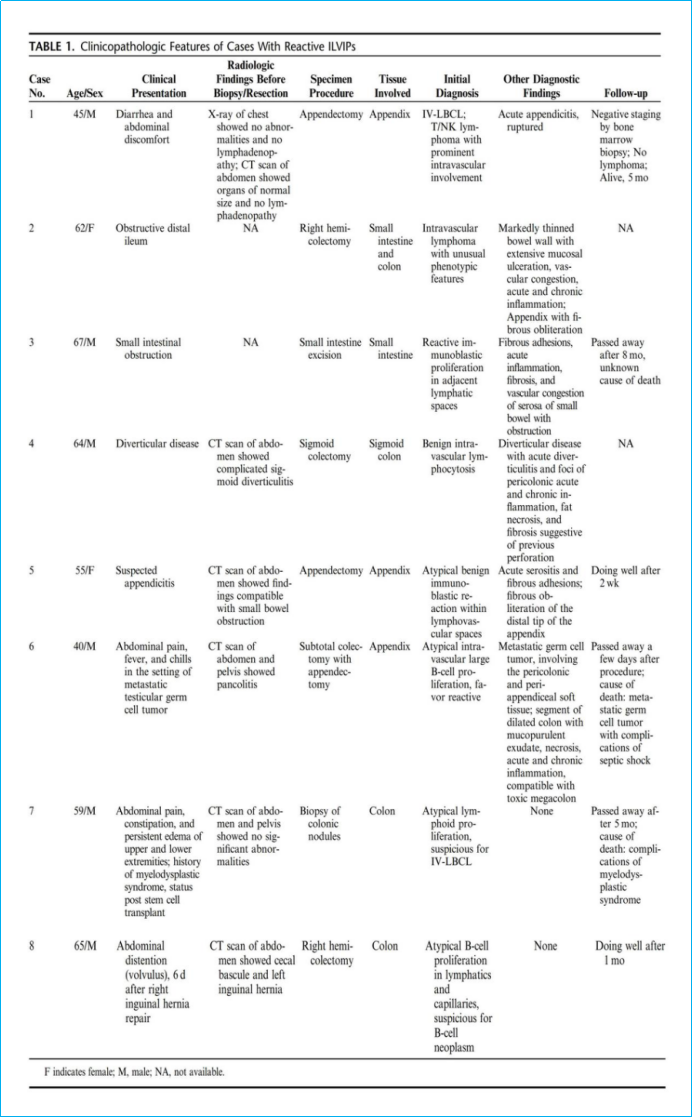

A:结肠黏膜下层可见淋巴管内有增生的非典型大细胞

B:扩张淋巴管主要由大淋巴样细胞混杂着散在的小淋巴细胞组成

C:红色箭头所示大淋巴样细胞(核仁明显)

D:很大一部分大细胞在血管外的邻近组织被发现

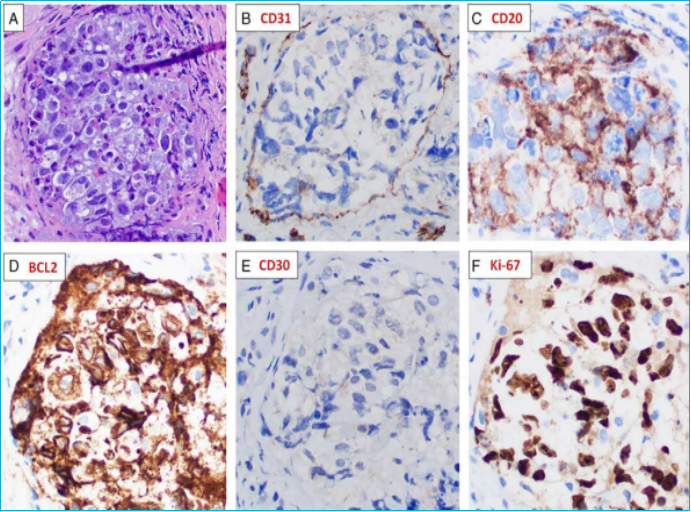

血管内大B细胞淋巴瘤(IV-LBCL):

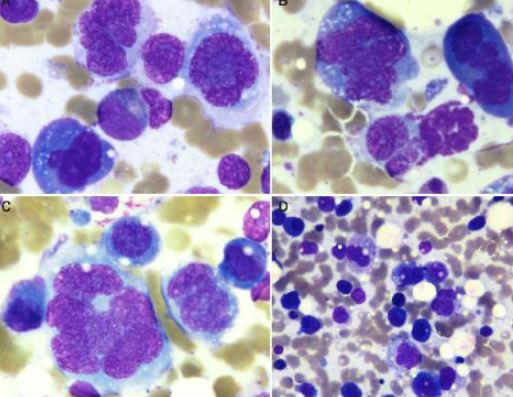

A:肿瘤细胞位于扩张的血管腔内,细胞核大而不规则,核仁明显,细胞质丰富,可见凋亡小体

B:免疫组化染色CD31 标记血管内皮细胞

C、D:肿瘤细胞CD20 和BCL-2 +

E:CD30 阴性

F:Ki-67增殖指数接近100%

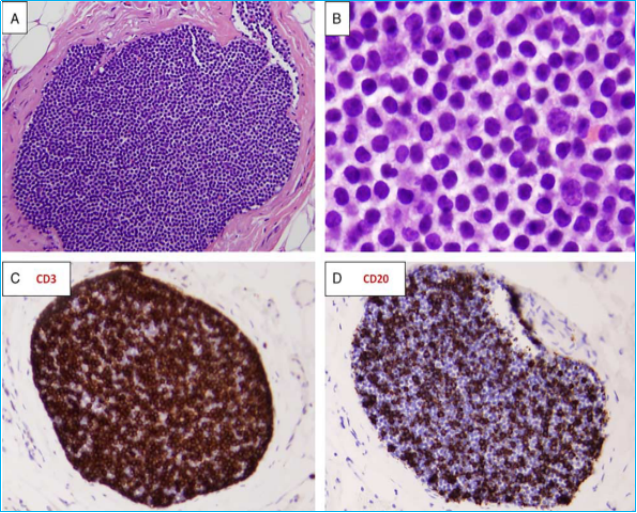

反应性血管内小淋巴细胞增多症:

A:血管内充满了小淋巴样细胞

B:小淋巴样细胞细胞核圆/卵圆形,染色质浓缩,核仁不明显,细胞质稀少

C、D:CD3、CD20+,说明小淋巴样细胞是T细胞(主要)和B细胞的混合

免疫组化及分子特征

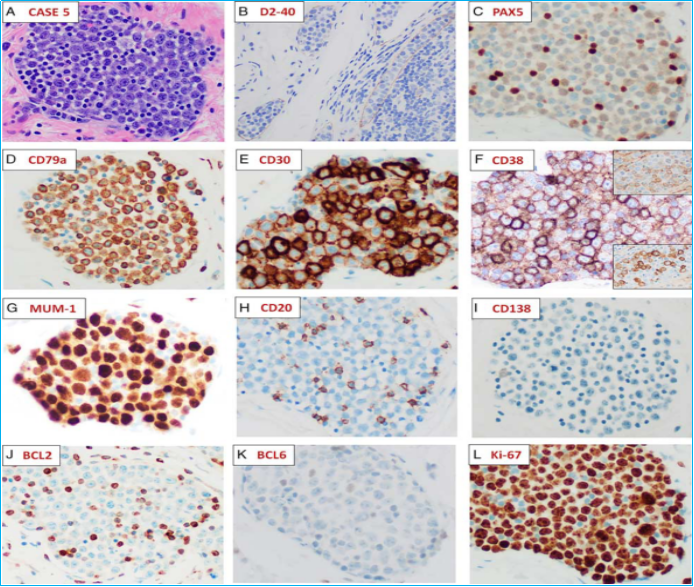

典型的ILVIPs病例

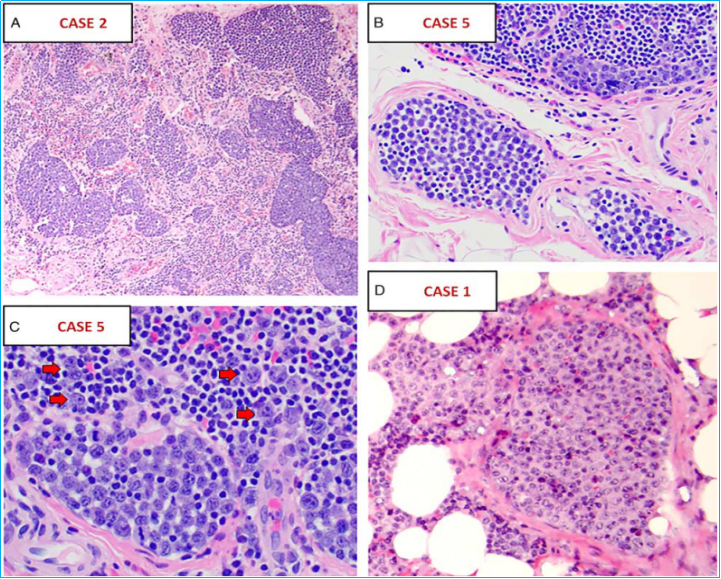

A:大细胞有圆形到稍不规则的核轮廓,泡状染色质,核仁明显

B:免组显示这些大细胞位于D2-40标记的淋巴管内

C:PAX5弱阳性

D、E、F、G:CD79a 、 CD30 、 CD38 和MUM1/IRF4 阳性

F上面的插图k,较低的插图λ:表达多型k和λ,k和λ原位杂交也显示多型(未展示)

H、I、J、K:CD20 、 CD138 、 BCL-2 和BCL-6 为阴性

L:Ki-67增殖指数接近100%

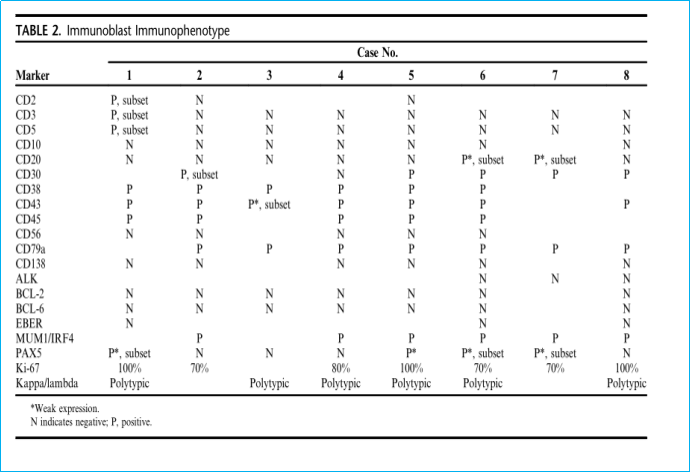

表2 病例免疫表型总结

讨论

反应性淋巴管内免疫母细胞增生

(Reactive Intralymphovascular Immunoblastic Proliferations,ILVIPs):

是指由大的反应性B淋巴样细胞和免疫母细胞组成的淋巴管内病变,与血管内淋巴细胞增多症相比,ILVIPs受到的关注很少,作者认为在文献中关注更是不足,ILVIPs形态学上类似于侵袭性淋巴瘤。

ILVIPs虽然罕见,但通常在胃肠道手术或活检标本中,或者在有感染或炎症疾病患者的标本中偶然观察到,ILVIPs的免疫母细胞主要为B淋巴细胞,位于D2-40淋巴管内, 具有生发后中心免疫表型,以及较高的增殖率。

组织学形态:

血管外的邻近组织淋巴管可见有增生的非典型大细胞,扩张淋巴管内可见由淋巴样细胞(核仁明显)混杂着散在的小淋巴细胞。

免疫组化:

CD38 、CD43、CD45、CD79a 和MUM1/IRF4阳性,Ki-67高表达,Kappa/lambda多型表达,PAX5、ALK部分阳性。

CD10、CD56 、CD138、BCL-2 、BCL-6阴性。

鉴别诊断:

血管内大B细胞淋巴瘤(IV-LBCL)是一种罕见的结外大B细胞淋巴瘤,特征性的表现是瘤细胞选择性在血管腔内生长,尤其是毛细血管腔内,大动脉和静脉内少见。多发生在成人(中位年龄67岁,年龄范围13-85岁),男:女=1.1:1。细胞起源为转化的外周B细胞,55-76%的患者可出现B症状,肿瘤对化疗反应差。肿瘤细胞主要填充于多个器官的小到中等大小的血管腔内,可伴有纤维素样血栓、出血和坏死,肿瘤细胞可沿血管壁呈栅栏状排列,似血管肉瘤,亦可表现为假黏附性生长,由于肿瘤细胞存在于血管中而不形成肿块,因此容易被忽略,尤其在骨髓活检时,肝、脾和骨髓可见窦性浸润。免疫组化CD20(弥漫+)、PAX5、BCL-2、CD5、CD10阳性,CD30阴性。IGH克隆重排及免疫球蛋白轻链存在。

参考文献:

Fang H, Wang W, Zhang L, Shen Q, Yuan J, Reichard KK, Hu Z, Medeiros LJ. Reactive Intralymphovascular Immunoblastic Proliferations Mimicking Aggressive Lymphomas. Am J Surg Pathol. 2022 Mar 1;46(3):326-335.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言