国内外四专家共讨ACS抗栓治疗优化策略

2012-04-20 王丽 中国医学论坛报

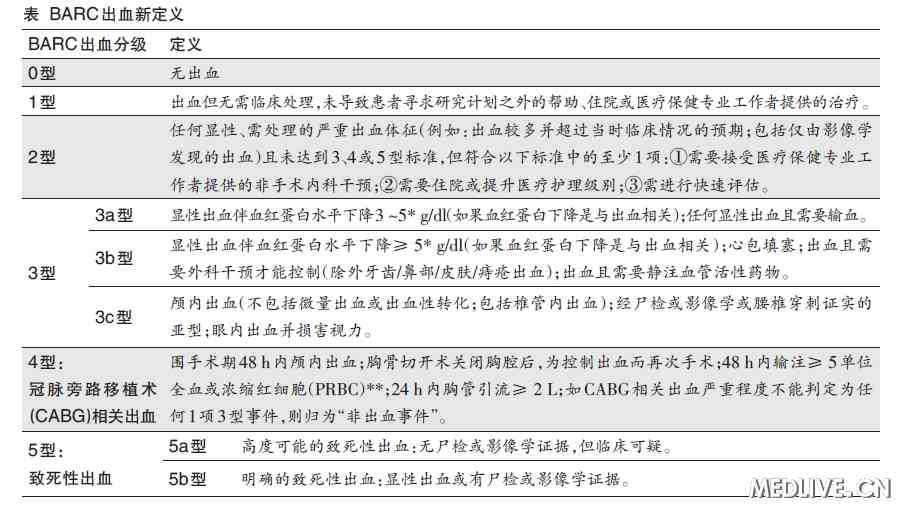

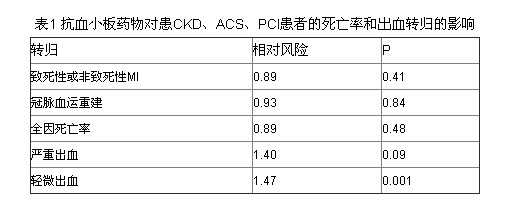

导语:3月15日,在第十届中国介入心脏病学大会(CIT 2012)的药物学研讨会上,国内外专家就急性冠脉综合征(ACS)行经皮冠脉介入治疗(PCI)患者的优化抗栓治疗策略以及出血和缺血风险的评估模型进行了研讨。 1、BARC出血定义和出血预防策略——法国马赛 托马斯·屈塞(Thomas Cuisset)

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#ACS#

43